経営課題としてのハラスメント対策ー経営層から始める「リスペクト文化」の醸成

ハラスメントやコンプライアンスの問題は、ひとたび問題が表面化すれば、長年かけて築き上げたブランドイメージが一瞬で損なわれ、経済的な損失も避けられません。最近では、ハラスメント対応の遅れや不適切な初動が、企業への社会的批判に繋がるケースも増えています。ハラスメント対策は、「人事の取組み」から「経営課題」としての取り組みが求められているといえるでしょう。

これまでのハラスメント対策の多くは、「問題が起きてからの対処」や「ハラスメントと呼ばれる禁止行為の防止」を重視するものでした。しかし、人的資本経営や健康経営が求められる昨今、「リスク管理」という守りの戦略だけでは不十分になってきているのかもしれません。

弊社がこれまで多くの企業のハラスメント対策を支援してきた中で感じているのは、しっかりと取り組まれたハラスメント対策が、「単なるリスク管理」にとどまらず、「企業価値の向上」や「持続的な成長」につながるという視点が、徐々に重視されるようになってきているということです。具体的には、根本的な組織風土の見直しやトップダウンの変革などの取り組みが見られます。本記事では特に、その鍵を握る「経営層のコミットメント」の重要性と、それがもたらす企業の経済的価値について掘り下げていきます。

「防止」から「変革」へ:ハラスメント対策の新たな位置付け

従来のハラスメント対策である、防止教育、相談窓口の設置、事案対応、再発防止のための研修などはハラスメント防止の基本的な枠組みとして機能しますが、根本的な要因であるコミュニケーション不全や、ハラスメント行為を見て見ぬ振りをする職場環境、といった組織全体の意識や風土の改善には繋がらないことが多くあります。

その結果、明らかなハラスメントは減ったものの、職場の雰囲気がギスギスしている状態や、クリエイティビティを発揮するための心理的安全性が十分でない状況に陥ることがあります。

ギスギスした職場を形成するインシビリティ行動(礼節の欠如)は時にハラスメント予備軍としてリスクになり得ますし、「ハラスメント撲滅=リスク管理」から「働きがいある職場づくり=企業価値向上」へと、視点を移していくうえでも、これらの課題は向き合う必要があるといえるでしょう。

※インシビリティについては、以下の記事をご覧ください。

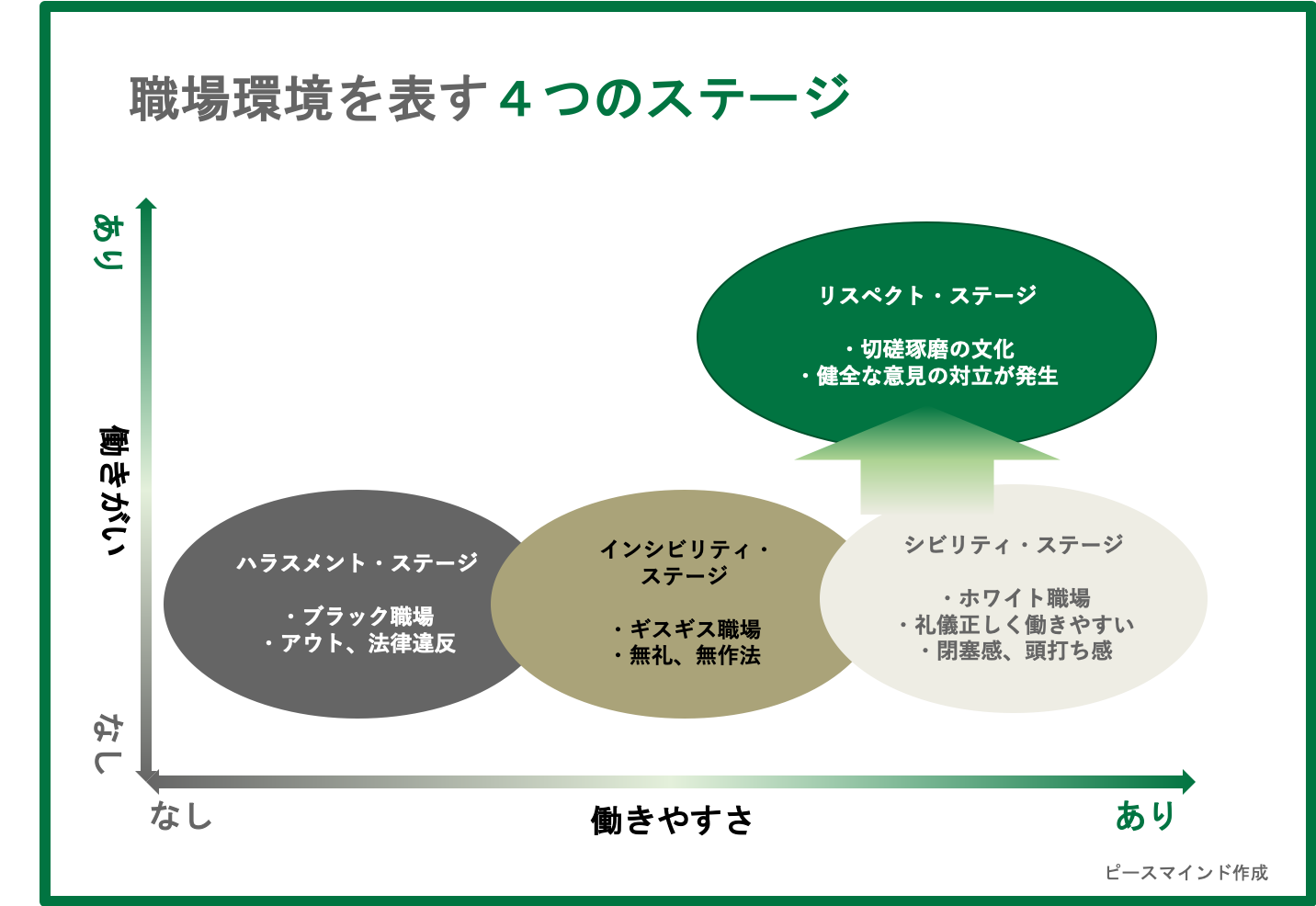

「働きがいある職場づくり=企業価値向上」を目的とした際に、あるべき姿をリスペクト・ステージとして、職場の状態を4つのステージで以下のように示すことができます。

ハラスメント・ステージ:ハラスメントが日常的に起きており、グレーゾーン行為にも危機意識がない状態。ブラック企業と呼ばれるケースが該当。

インシビリティ・ステージ:礼節に欠けた言動が放置されている状態。社員の不満や不信が積み重なり、生産性低下や離職リスクにつながる。

シビリティ・ステージ:最低限の礼儀やマナーを持って互いに接している状態。目立った問題はないものの、内心では我慢や遠慮している可能性がある。

リスペクト・ステージ:社員同士が相互に敬意を持ち、信頼関係を土台に素直で活発な対話が生まれる状態。企業の成長を支える理想の風土。

昨今よくご相談いただくのは、インシビリティ・ステージに関する課題です。明らかなハラスメントが少ない職場であっても、相手への配慮を欠いた言葉が飛び交っていたり、社員相互の無関心やギスギスした雰囲気があることはないでしょうか。インシビリティが放置された環境は、社員の士気を下げ、結果として組織の成長を阻害する「見えない損失」を生み出しかねません。しかし、この壁を少しずつ乗り越えていくことで、社員一人ひとりが自分らしく力を発揮し、互いに良い影響を与えあえる、そんな前向きな職場づくりも十分に可能です。

放置の代償は大きい:ハラスメントが企業にもたらす経済的損失

ハラスメント対策は、単なるルール遵守にとどまらず、職場文化の改善、すなわち「ステージ」を上げていく前向きな変革として捉えられるようになってきました。しかし、ハラスメント対策が経営課題とされる理由は、それだけではありません。もう一つ、企業として見過ごせない重要な視点があります。それは、ハラスメントが放置された場合に生じうる、見えない「経済的損失」です。

具体的な経済的損失には以下のようなものが考えられます。

企業のイメージ悪化によるブランド価値低下や採用力の低下

社員のモチベーション低下による生産性の低下

離職率の増加に伴う採用・教育コストの増加

訴訟を始めとする法的リスクとそれによる経済的損失

メンタルヘルス関連コストの増加

これらの損失は、短期的には見えづらいものも多いですが、長期的に見れば企業の持続性や競争力に確実にダメージを与えるでしょう。

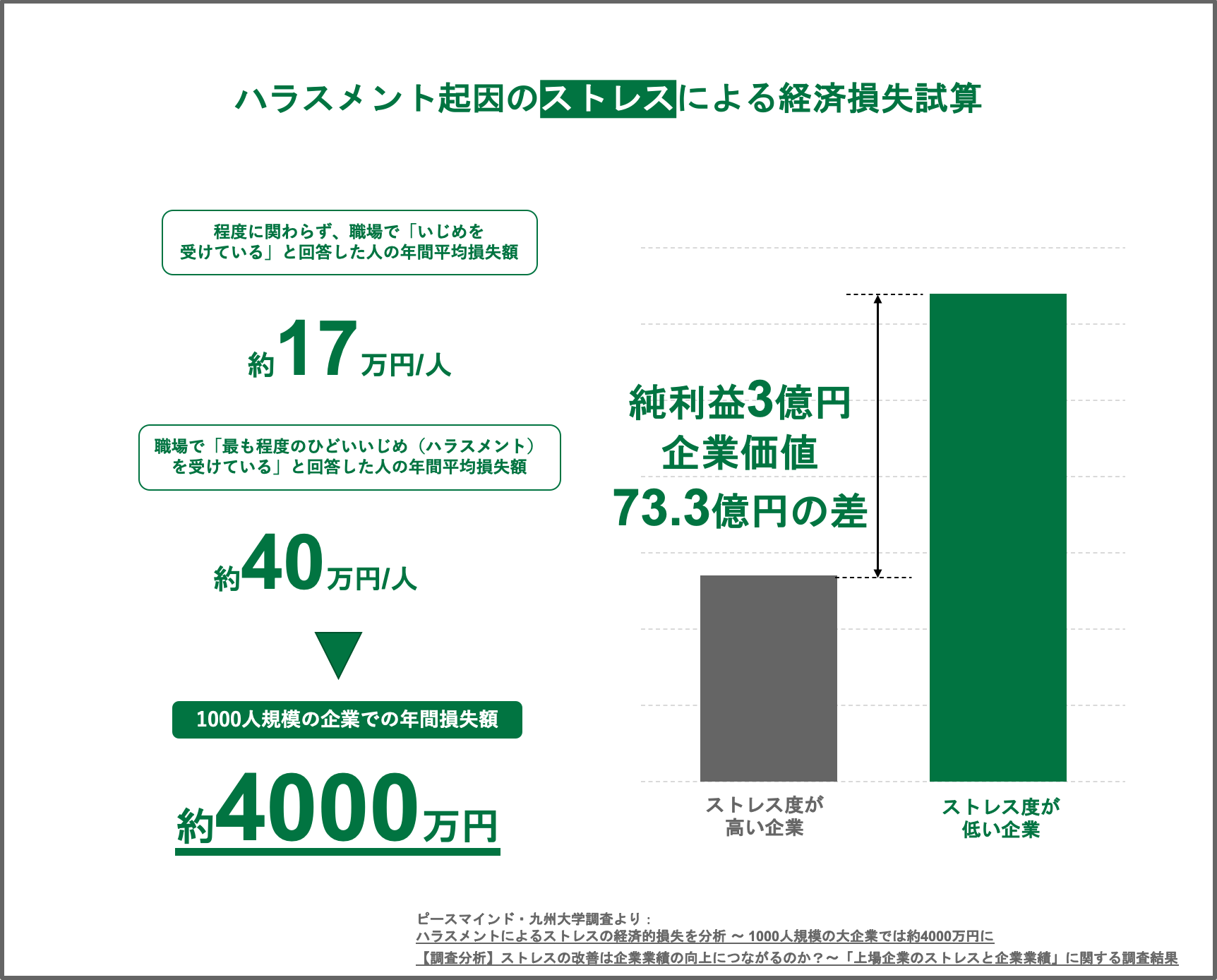

ピースマインドが2019年に九州大学と共同調査した「ハラスメント起因のストレスによる経済損失試算」(※1)では、以下のことが明らかになりました。

「職場でいじめにあっている」という項目に「あてはまらない」と答えた人以外、つまり程度の差はあれ「いじめにあっている」と回答した人たちにおける、ハラスメントによるストレスの1人あたりの平均損失額は約17万円となり、最も程度のひどい「そうだ」と答えた人については、その平均損失額は約40万円にのぼりました。

また、「あてはまらない」と答えた人も含めての全社員での損失額を算出すると、従業員1,000人の企業で年間約4,000万円もの経済的損失が、ハラスメント起因のストレスによって生じています。

2017年度から2019年度のストレスチェックデータ(上場企業25社、計約10万人)と2020年度の上場企業の財務データを基に、職場のストレス度改善による経済効果を試算(※2)しました。その結果、ストレス度が下位10%の企業が上位10%のレベルまで改善した場合、純利益が約3億円増加し、企業価値が73.7億円向上するという推計が得られました。

こうした結果から、職場のハラスメントによるストレスを放置するコストは決して小さくないことが明らかです。

ハラスメント対策は、もはや倫理やコンプライアンスの枠を超え、企業の持続的成長を支える戦略的取り組みとして位置づけるべきものとなっています。

経営層の本気の取り組みが企業を変える一歩に:リスペクト文化醸成のために

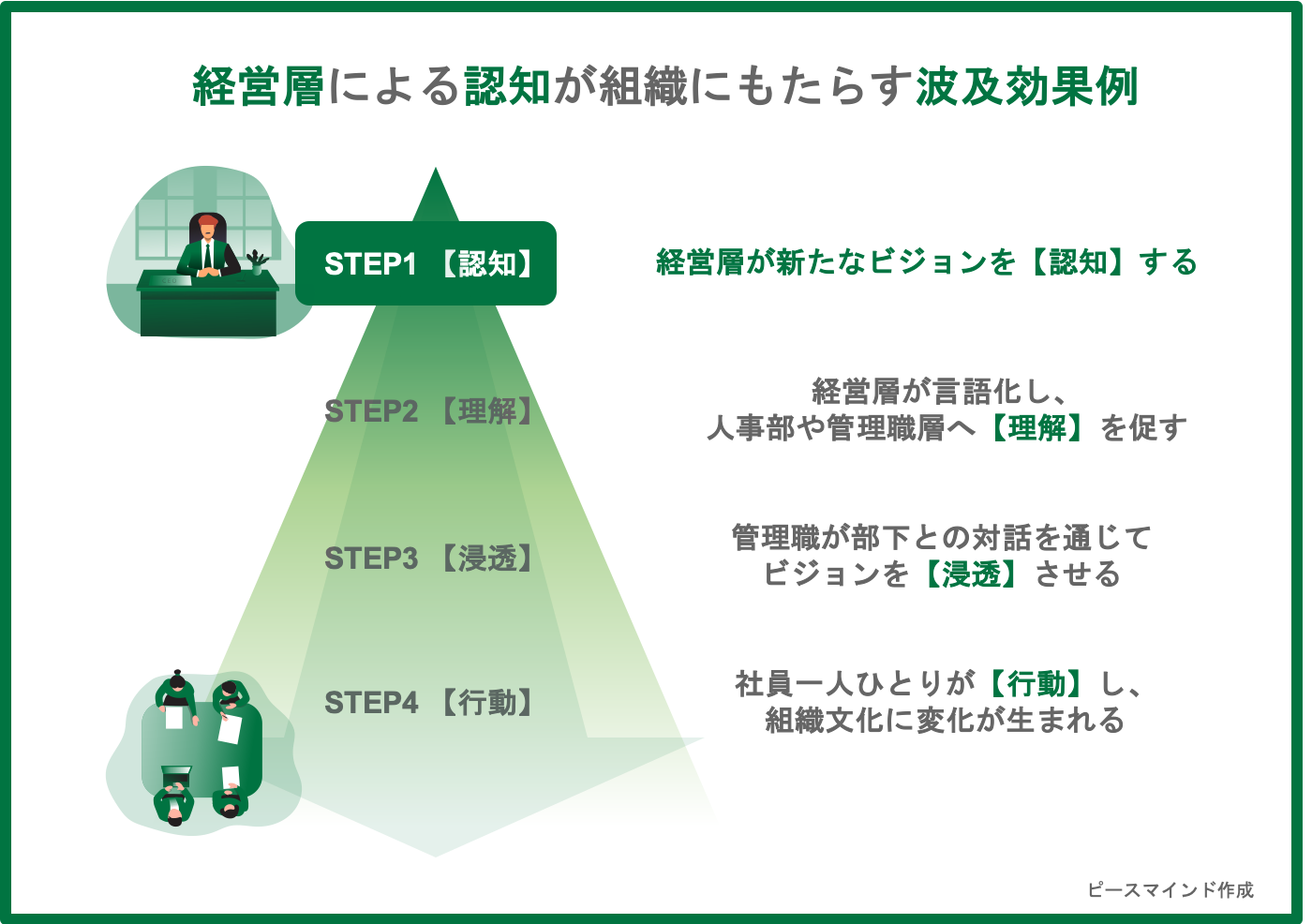

では、企業はどのようにしてリスペクト・ステージへと進んでいくことができるのでしょうか?そのための重要な鍵となるのが、経営層による前向きなコミットメントです。

組織文化は、経営層の価値観や日々の姿勢に大きく影響を受けます。「問題が起きてから対処する」のではなく、「問題が起きにくい文化」を0から作り上げていくには、経営層の関与と後押しがとても重要です。もちろん人事部門や現場の工夫も欠かせませんが、トップが方針を示すことで、人事も安心して一歩踏み込んだ施策を展開しやすくなります。

また、経営層が率先して「リスペクト」を体現し、それを行動指針として示すことは、社員一人ひとりの価値観にも自然と影響を与えていきます。

まずは「ハラスメント対策を経営戦略のひとつとして認識すること」から始めてみてはいかがでしょうか。経営層の姿勢が変われば、企業全体の風土も着実に変わっていくことを、私たちは現場で実感しています。

組織課題としてのアプローチ事例

ピースマインドでは、現場の行動変容だけでなく、経営層の巻き込みや組織全体の風土づくりに重点を置いた支援を行っています。

特に経営層向けには、以下のようなプロセスを通して「風土変革の旗振り役」となる第一歩をサポートしています。

組織内のインタビューや調査により、現場のリアルな声や課題を可視化

経営層へのブリーフィングで、ハラスメントへの組織としての向き合い方を提言

「私たちは、どんな組織文化を築きたいのか」を言語化し浸透させる支援

実際にある企業では、「経営層に現状認識をアップデートしてほしい」という人事部のご依頼を受けて、上記の内容を含む研修を実施しました。研修を通じて、経営層の意識と行動に明確な変革の兆しが見られました。受講された方々からは、以下のような感想が寄せられ、自身の言動や組織への影響を内省する機会となったことがうかがえます。

・ともに企業を支える参加者同士で組織風土に関しての意見交換したことで新たな視点が得られた

・自身の言動が周囲に及ぼす影響について改めて考え、内省するよい機会になった

・ハラスメントは個別事案であると同時にチームで取り組むべき組織課題であると再認識した

・インシビリティもリスペクトも伝播し、組織文化として根づいていくという捉え方が心に残った

この経営層向け研修での気づきは、一度きりのイベントでは終わりませんでした。経営層の意識変革がきっかけとなり、その後の施策として管理職、そして一般社員向けのサービス導入へと展開するケースは少なくありません。トップの変革への意志が、全社で「リスペクト文化」を推進し、現場に変革を生み出すための重要な原動力となります。

一連のプロセスをご覧になった人事担当者の方からは、これまで見られなかった変化に対する驚きと、未来への期待が寄せられました。

- 経営層がここまで真摯に、自身の言動や組織文化について語り合う様子を初めて見た

- これなら、組織が変わっていけるかもしれないと、前向きな手応えを感じた

このように、経営層向け研修での気づきがきっかけとなり、管理職、一般社員向け施策検討へと広がるケースも少なくありません。全社で「リスペクト文化」を推進し、現場に変革を生み出すためには、対象に応じた実効性のある取り組みを講じることが重要です。

制度だけを整えるのではなく、「人のふるまい」を変えていく支援こそが、今の企業に求められているアプローチだと、私たちは考えています。

まとめ

ハラスメント対策は、単なるリスク対応にとどまるものではありません。職場の文化を「インシビリティ」ステージから「リスペクト」ステージへと進化させる取り組みは、結果的に企業の経済的価値を高める、重要な経営戦略の一つです。

その鍵を握るのは、やはり経営層の「意識変革」と「率先した行動」です。

未来の企業づくりに向けて、今こそハラスメント対策を経営課題としてとらえ、「リスペクト文化」醸成への一歩を踏み出してみませんか?

ハラスメント対策および経営層向け研修の詳細を知りたい方はぜひお問い合わせください。

▶︎お役立ち資料ダウンロード「ハラスメント対策支援サービス紹介資料」

<参考文献>

※1 ピースマインド・九州大学調査より:ハラスメントによるストレスの経済的損失を分析 〜1000人規模の大企業では約4000万円に〜

※2 ピースマインド・九州大学調査より:【調査分析】ストレスの改善は企業業績の向上につながるのか 〜「上場企業のストレスと企業業績」に関する調査結果を公開〜