産業保健師とは?人事担当者が知っておくべき役割と魅力

「産業保健師とは?」

「産業保健師の役割はなにか?」

「企業に産業保健師は必要なのか?」

こうしたことを思ったことはありませんか?

本記事では、産業保健師の基本から役割、導入するメリットまで詳しく解説し、企業として、人事担当者として知っておくべき産業保健師についてご紹介します。

目次[非表示]

産業保健師とは?

産業保健師とは、産業領域で産業保健活動に従事する保健師です。

そもそも保健師とは、保健師助産師看護師法により、以下のように定められています。

<保健師助産師看護師法より>※1

厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて保健指導に従事する者をいう。

つまり、保健師は、保健師国家試験と看護師国家試験の合格を要する国家資格です。

そのため、産業保健師は、医学的な専門的知識を持つだけでなく、産業分野の知識も有するプロフェッショナルと言えます。

なぜ、今、産業保健師に注目するべきなのか?

近年、日本では、ストレスチェック実施の義務化や産業医設置の義務など、多くのメンタルヘルス対策が実施されてきました。

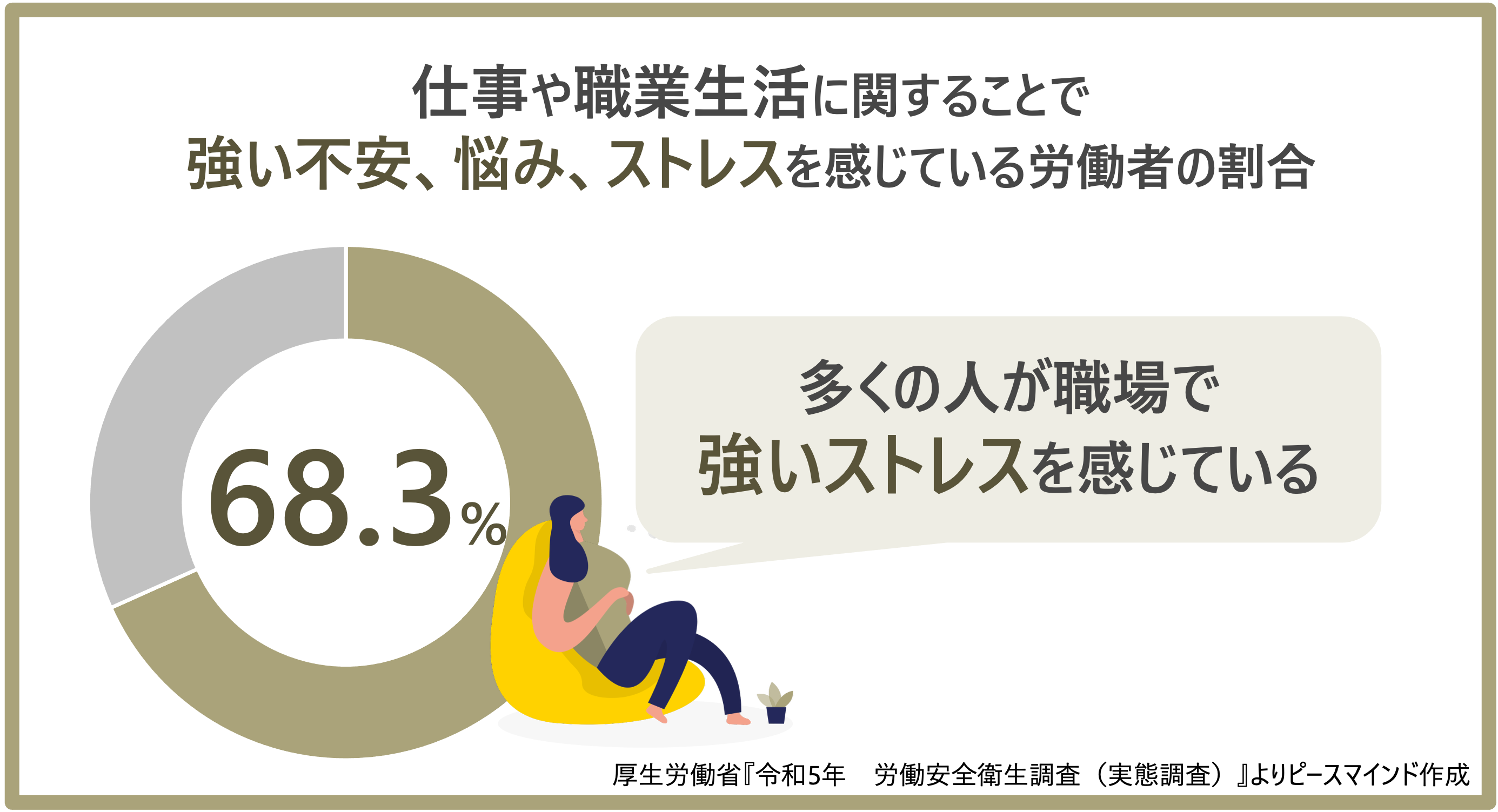

その一方で、厚生労働省の調査によると、現在日本では、精神障害による労災認定が増加傾向にあります。また、令和6年に行われた厚生労働省の調査(※2)によると、68.3%が「仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスがある」と回答しています。

このように、様々なメンタルヘルス対策が行われている一方で、以下のような改善点が指摘されています。

・中小企業へのメンタルヘルス対策が行き届いておらず、企業はどのように対策をすればよいのか分からない。

・健康経営への関心は高まっているが、実際の取り組みに結びついていない。

上記の課題を抱える企業の多くでは、

「なんとかしたいと思っているものの、うまく進められない」

「何から進めたらよいのか分からない」

という声を多く聞きます。

それらは現場の課題感と産業保健活動として必要なことが上手く繋がっていないことが要因としてあげられます。

それを解決し、架け橋となるのが産業保健師です。

産業保健師の役割について、次章で詳しく解説します。

産業保健師の主な役割

産業保健師の役割として、労働安全衛生法では、4つの役割が定められています。

<労働安全衛生法より>※1

・ 健康管理

・ 健康相談

・ 健診後の保健指導

・ ストレスチェック実施者

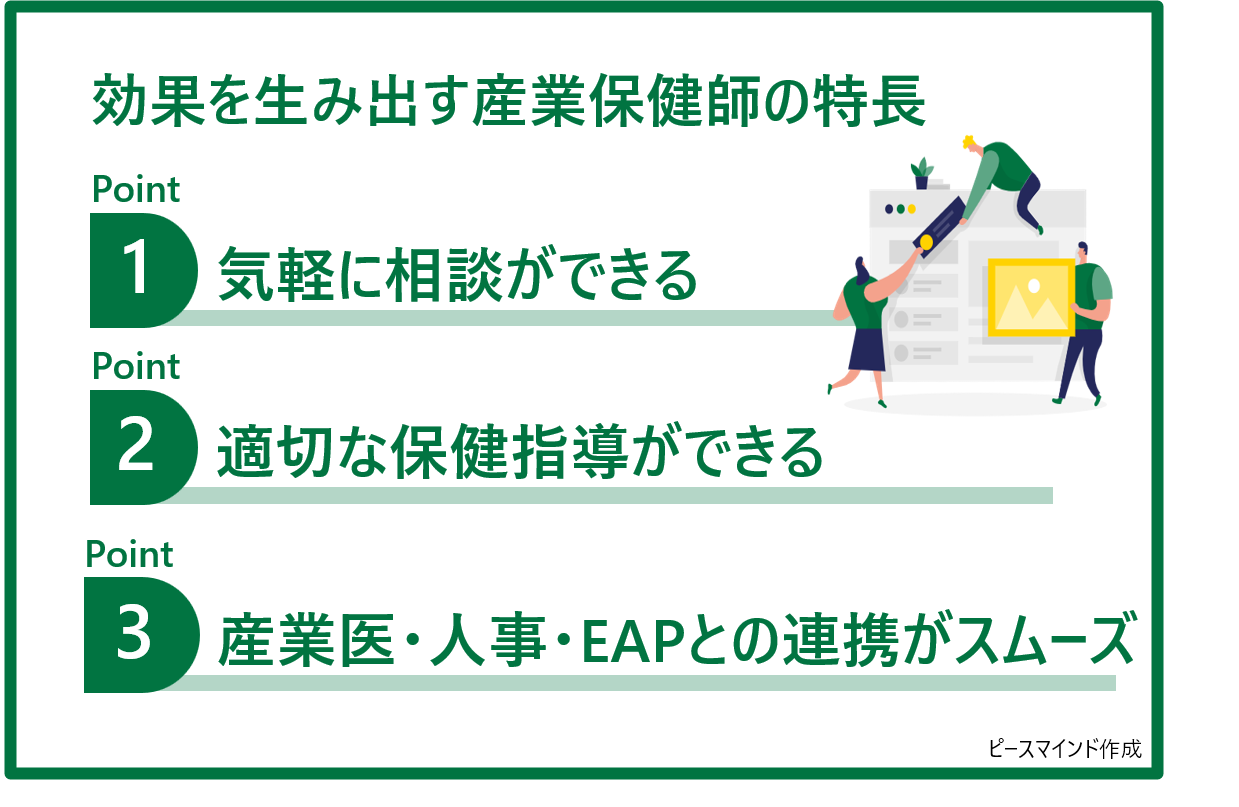

法律では、上記の4つですが、産業保健師には、気軽に相談できる専門職として、産業医との連携や人事担当者との連携も重要な役割としてあげられます。

産業保健師の特長

下記に、産業保健師の特長をまとめました。

○気軽に相談できる専門職

産業医よりも労働者と近い立場で、医学的知識をもとに日常的な健康相談に応じます。

○保健指導を行う

産業医からの指示のもと、専門的知識を活かして労働者への保健指導を行います。

○産業医・人事担当者・EAPとの連携

産業医が医学的な判断・助言を行うために事業場の必要な情報を共有し、限られた産業医の勤務時間で効率的に活動できるよう援助します。また、産業医面談の際に、労働者へのファーストタッチや面談の調整を行います。

人事担当者との連携では、労働者の相談内容や現場の状況を人事に共有し、課題解決に向けた連携を行います。

EAPなどの外部機関と自社の連携を行う際は、自社が必要とするEAPへの依頼や情報共有を的確に行います。

上記のように、産業保健師の役割は多岐に渡ります。

次章で産業保健師の特長から、導入するメリットについて詳しく解説します。

産業保健師を導入・活用するメリット

現在は、すべての事業場で産業保健師の選任義務はなく、努力義務となっていますが、産業保健師がいることで、産業保健スタッフの橋渡し役を担い、産業保健体制を円滑に進められます。

つまり、産業保健師の導入は、会社と従業員の双方にとってメリットがあります。

会社にとってのメリット

○従業員に身近な専門職を配置でき、一人一人の従業員に的確な支援の実施が可能

ある従業員の状態を把握する際に、健康診断の値やストレスチェックの値などの定量的な情報をもとにするのが一般的です。

しかし、気軽に相談をすることができる産業保健師がいることで、職場の人間関係や家庭の状況など定性的な情報を集めることが可能となります。

それにより、一人一人の従業員が必要とする支援が可能となり、早期発見、早期対応を可能とします。

○産業医の活動時間を十分に確保できない中でも効率的に産業保健活動が可能となる。

産業医面談を行う際には事前準備を行います。産業保健師がいない企業では、事前準備を人事・労務スタッフが行うことになり、医学的知識が不足していることにより十分な準備ができず、産業医に必要な情報を事前に与えられないことがあります。それにより、面談のなかでヒアリングすることになり、限られた面談時間のなかで、本来の面談の目的を果たすことが難しくなります。また、多くの従業員への産業医面談の実施が難しくなることや他の業務にまで手が回らなくなることもあげられます。

しかし、ここに産業保健師がいることで、事前に産業医面談に必要な情報収集やヒアリングシートの記入を行うなど、的確に必要な情報を集め、産業医へ事前に情報提供ができます。

それによって、効果的な産業医面談を可能にすることに加え、1回の産業医訪問で、本質的な多くの産業医活動を可能とします。

また、産業保健師は、ストレスチェックの実施者として活動ができるうえに、産業医面談を行う従業員のスクリーニングを行うことが可能です。つまり、産業医面談が必要な従業員を事前に把握でき、効率的な産業医面談を行うことができます。

○事業場内産業保健スタッフの間を繋ぐ

産業保健師が、従業員と日々、多くのコミュニケーションをとることで従業員の生活リズムや困りごとなどを人事部や産業医に伝えます。また、産業医面談後のフォローアップとして産業医や従業員と関わります。さらに、人事部で挙げられている会社の困りごとを産業医に伝えるなど人事部・産業医・従業員の間を繋ぎます。

○事業場外資源と企業の間を繋ぐ

産業保健師は、企業とEAPとの連携も行います。

産業保健師がいることで、休職者の状況を確認し、支援が必要と判断した場合にEAPへの紹介を行い、必要な情報をEAPへ提供します。話しやすく医学的専門知識を持った産業保健師が情報を提供するため、より的確な情報をEAPへ渡せます。つまり、早急にメンタルヘルスの専門家であるEAPに繋ぎ、必要な情報提供を行えるため、効果的なEAPでの面談を可能とし、休職の長期化を防ぎます。

また、復職においても、EAPと産業保健師は密に連携をとります。産業保健師からEAPに対しては、復職者に関する必要な情報提供を行います。一方で、EAPから産業保健師に対しては、EAPでは確認のできない復職者の勤務での状態について、確認を依頼します。依頼を受け、勤務状態の情報を産業保健師がEAPへ提供するため、復職者への勤務内、外で充実したサポートを行うことができ、復職者の再休職を防ぎます。EAPから必要な支援を企業へ依頼する場合においても、事業場をよく理解する産業保健師がいることで、実質的な形で企業へ依頼をすることができます。

従業員にとってのメリット

○普段から気軽に相談が可能となる。

産業医面談に対して、

「会社に申告してまで産業医面談をしたくない」

「産業医面談は緊張するし、何を話したらいいのか分からない」

と考える従業員が多くいます。

それにより、産業医面談を必要とするが敷居の高さを感じ、相談を行うことができず、重症化してしまうことが多々あります。

しかし、産業保健師がいることで、身近な存在として相談を行いやすくなります。そして、治療が必要な相談内容であれば病院の紹介など、的確な対策が可能であるため、二次予防である早期発見・早期治療に繋がります。

○健康増進のためにどうしたらいいのか分からない中で、行動を起こすきっかけになる。

定期健診で「運動不足による肥満傾向」「血圧高め」などと指摘されたものの、

「何をしたらいいのか分からないし、忙しくて続かない」

という声をよく聞きます。

しかし、産業保健師の存在により、気軽な相談のなかで正しい知識を学ぶことができます。それにより、健康行動を実践しやすくなり、健康増進へのきっかけに繋がります。

上記のように、産業保健師を導入するメリットは幅広くあります。

しかし、産業保健師は様々な職種の間を取り持つため、適切にバランスを取ることが重要になります。

そのため、産業保健師とコミュニケーションをとり、活躍できる土壌を整えなければ産業保健師を企業に導入してもそのメリットを十分に活かすことが難しくなります。

人事としては、産業保健師の役割や価値を正しく認識し、産業保健師との連携に関するポイントを理解しておくことが重要になります。

最後の章では、産業保健師との連携においてのポイントを解説します。

産業保健師との連携・選任 - 人事担当者が知っておくべきこと

産業保健師の選任義務はありませんが、企業に1名いるだけでも様々な職種の間に立ち、多くのメリットを与えます。契約形態の観点では、派遣社員や契約社員、業務委託契約など、様々な形態がありますが、正社員として採用することも選択肢の1つです。

また、産業保健師は、間に立つ存在だからこそ連携を適切に行うことが重要です。

連携のポイント

下記に産業保健師と連携していく上で知っておくべき点をまとめました。

○産業保健師の役割や価値を理解し、それを活かせる関わり方をすること

産業保健師は、産業医と連携をすることで産業保健体制を強化していき、従業員とも近い立ち位置で関わることができます。

しかし、週に数回の勤務で面談することを役割として与えてしまうと嘱託産業医のようなポジションになり、メリットを活かし切ることができません。

そのため、まずは、産業保健師の役割や価値、自社に合った関わり方を理解し、お任せしたい業務を決めていくことが大切です。例えば、自社でメンタル不調の従業員が増えている場合、メンタルヘルス対策の一環で、従業員の健康に関する相談窓口として健康指導やアドバイスを依頼する等が挙げられます。

○コミュニケーションを取り、役割を明確にすること

産業保健師の業務は幅広いため、齟齬のないコミュニケーションを取りながら役割を明確化することが最も大切なことです。「どんな業務を任せるか」「問題・課題に対して産業保健師としてどう改善していくことができるか」などをすり合わせておくことでお互いに協力し合い支え合う体制を作ることが可能になります。

そのため、産業保健師の活躍には、産業保健師への理解とコミュニケーションが必要不可欠となります。

選任のポイント

では、産業保健師を採用する際には何を重要視すればよいのでしょうか。

今回は採用基準の1つとして考えられる「適切なコミュニケーションを取ることができるかどうか?」に着目していきます。

《適切なコミュニケーション》

前述の通り、産業保健師は人事・産業医・従業員・EAPなど、“様々な職種と連携を行うこと”が鍵となります。そのため、産業保健師には以下のようなポイントを抑えたコミュニケーションが求められます。

○各職種への理解

多くの職種間の連携をサポートするため、それぞれの職種の立場を深く理解する必要があります。例えば、職種への理解が浅く、対応に偏りがあった際にはハレーションが起きてしまう可能性もあります。そのため、それぞれの立場や状況・考えなど多数の背景をくみ取った上で連携をサポートできることが好ましいと考えられます。もちろん、現場の方でなければ分からないこともあるので、産業保健師が積極的にその職種の解像度を挙げていくことで、連携におけるすれ違いを防ぐことができます。

○積極性/主体性

産業保健師は、「気軽に相談できる専門職」としての役割を担います。「従業員や人事から相談があってから動く」では相談のハードルは高いままかもしれません。そうなれば、従業員に産業保健師の存在が周知されない状況が続きます。そのため、普段から従業員へ積極的に話しかけ、従業員との接触回数を増やしていくことで、小さなことも相談できる身近な存在であることが重要です。

○傾聴と共感

身近な存在になるには、従業員の話をよく聞き、時には共感をすることが大切です。話しかけやすい雰囲気を醸成しておくことで、従業員は仕事・プライベートの悩みに関わらず気軽に、かつ安心して相談ができます。このように日頃から従業員との信頼関係を築いておくことによって、人間関係や家族状況など複雑な問題も把握しやすくなるのではないでしょうか。

まとめ

現在、日本ではストレスチェックの義務化や産業医の設置の義務化など様々な産業保健に関する取り組みがされています。しかし、企業のメンタルヘルス対策で重要な役割を果たす産業保健師の役割や価値を正しく理解し、活用している企業は多くない現状にあります。産業保健師の役割・価値を理解し採用することで、人事・産業医・従業員をつなぎ、より効果的な産業保健体制の構築が可能になります。

いきなり産業保健師を常勤で採用すると考えると敷居が高く感じられるかもしれませんが、企業の人事労務スタッフの一人として採用し、企業に所属してもらうことで、これまで抱えていた様々な健康問題を解決する存在になるかもしれません。

ピースマインドで産業医や産業保健師を探しませんか?

ピースマインドでは、産業医や産業保健師をはじめとした産業保健スタッフとEAP(従業員支援プログラム)の連携によってメンタルヘルス対策の強化や産業保健活動の効率化の実現などをサポートする様々なサービスを提供しております。

「メンタルヘルス不調者や休職・復職者に対する支援を拡充したいが、現状の産業保健体制では対応する余力がない」「産業保健スタッフとどのように連携を行えばよいのか分からない」といった課題はないでしょうか。

当社の提供するサービスでは、限られたリソースでは対応が難しかった課題に対して、メンタルヘルスに精通した経験豊富な産業医や産業保健師と、企業の人事や産業医との豊富な連携実績がある心理専門職であるEAPコンサルタントがチームとなってご支援いたします。

メンタルヘルスや健康経営への関心は高まっていても、産業医や産業保健師の選任から課題への対応までを自社のみで行うことは難しいと思われます。当社の専門職ネットワークから経験のある産業医と、数多くの実績を持つ当社のEAPコンサルタントが、職場の状況や課題に合わせた最適な産業医や産業保健師の選任から、ソリューション提供までをワンストップでご支援いたします。ピースマインドの産業医業務受託サービスを活用して、働く人と職場の「はたらくをよく」してみませんか。

<参考文献>

※1 厚生労働省:産業保健の現状と課題に関する参考資料

※2 厚生労働省:令和6年 労働安全衛生調査(実態調査)