衛生講話を活かす!職場で実践できる健康教育のすすめ

「社内の健康教育はどのように活用すればいいの?」

「産業医からの健康教育はどのように受ければいいの?」

「衛生講話とは何か?」

こうしたことを思ったことはありませんか?

本記事では、衛生講話の活用について詳しく解説し、より良い産業医の活用についてご紹介します。

目次[非表示]

- 1.企業における健康教育とは

- 1.1.健康教育を必要とする背景

- 1.2.健康教育等の実施義務

- 1.3.健康教育の方法

- 2.衛生講話とは

- 3.衛生講話を行ううえでのポイント

- 4.まとめ

- 5.ピースマインドの産業保健サービス

企業における健康教育とは

健康教育を必要とする背景

近年、少子高齢社会に伴い、人材不足に悩んでいる企業が多くあります。しかし、多くの企業で人材が不足しているのにも関わらず、精神障害による労災補償の増加や休職者・退職者の増加が見られています。

そのため、人材の確保や従業員の健康増進による生産性の向上といった人的投資を経営課題として捉えることが重要な現状にあります。

企業における健康教育は、上記の問題を解決する1つの要因となります。

従業員に対しての健康教育は、従業員の健康への推進に繋がり、休職者や退職者が減るため生産性の向上に繋がる効果が期待できます。

また、従業員の生産性向上だけではなく、健康投資を推進していくことで、「従業員を大切にする会社」という印象を社会に与えることができ、優秀な人材が集まりやすくなります。

このように健康教育をはじめとした健康投資を行うことは、企業を発展させていくために重要です。また、健康教育は、現在の日本社会において重要なことであるため、法律において規定がされています。

健康教育等の実施義務

労働安全衛生法では、事業者の責務として、健康教育等について以下のように示されています。

<労働安全衛生法第69条より>※1

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

そのため、事業者は、産業医などの産業保健スタッフを活用し労働者に対して健康教育等を実施することが求められています。

また、産業医の職務としても、以下の労働安全衛生規則により健康教育の措置が定められているため、事業者は、産業医へ健康教育に関する協力を得て、事業者としての責務を全うすることが重要です。

<労働安全衛生規則第14条より>※2

(産業医及び産業歯科医の職務等)

健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

近年では、労働者の生活習慣病や睡眠不足、偏った食生活などが増加しているため労働者に対して幅広く健康教育を実施することが必要とされています。具体的な健康教育は、以下のことがあげられます。

・生活習慣病予防に関すること

・禁煙支援や受動喫煙対策について

・長時間労働・過労防止対策

・健康診断結果に対する理解と行動へのつなげ方

これらの健康教育は様々な方法で実施することが可能です。

次の章で詳しく解説をしていきます。

健康教育の方法

健康教育は、さまざまな方法を用いることが可能です。

1つ目には、健康診断後の健康教育があります。

一人一人の労働者の健康リスクを検証するため、企業では年に1回以上、定期健康診断を実施します。ここでの健康教育は健康診断後に、その結果をもとに産業医が労働者と面談を実施する中で個別に行う健康教育を指します。

産業保健の取り組みを行っている事業所の75.1%が「健康診断をもとに保健指導を行っている」と回答した(※3)ことからも、多くの企業で行われている取り組みといえるでしょう。

また、その他の産業医による健康教育には、イベント型や研修型があります。

イベント型での健康教育では、企業内のイベントを通して健康教育を行います。例えば、毎年7月の全国安全週間や10月の全国安全衛生週間に合わせて、禁煙キャンペーンウィークや季節の健康フェアを開催することがあげられます。

これにより、一度に多くの人を対象とした健康教育を可能とします。また、社内交流の機会として活用できるため、職場のコミュニケーション活性化にも繋がります。

研修型の健康教育では、必須もしくは任意参加による研修とし、健康教育を行います。例としては、ストレスマネジメントを行うためのセルフケア研修や生活習慣病予防に関する研修などがあげられます。

研修型は、テーマに沿って深く教育することが可能であるため、参加者の意識が高まりやすく行動変容を促します。テーマによっては、専門的な知識が必要であるため、産業医や外部機関に依頼するとよいでしょう。

➤ピースマインドの提供している研修については、こちらからご覧ください。

上記のようなイベント型や研修型の健康教育を行うにあたって、以下のようなハードルを感じている担当者の方もいるのではないでしょうか。

・継続的に行うことが難しい

・準備工数を確保できない

・外部に委託する費用の捻出が難しい

そこで、衛生委員会における産業医の衛生講話における健康教育を活用することで、イベント型や研修型の健康教育の実施が難しい場合でも、質の高い健康教育を行うことができます。

衛生講話とは

衛生講話とは、衛生委員会の場を活用して、産業医や産業保健師、衛生管理者が健康や安全、衛生に関する内容を講義形式で従業員に説明・教育することです。そのため、衛生講話の内容は、従業員のためになり、衛生講話を定期的に実施することで、従業員のヘルスリテラシーを高める機会になります。

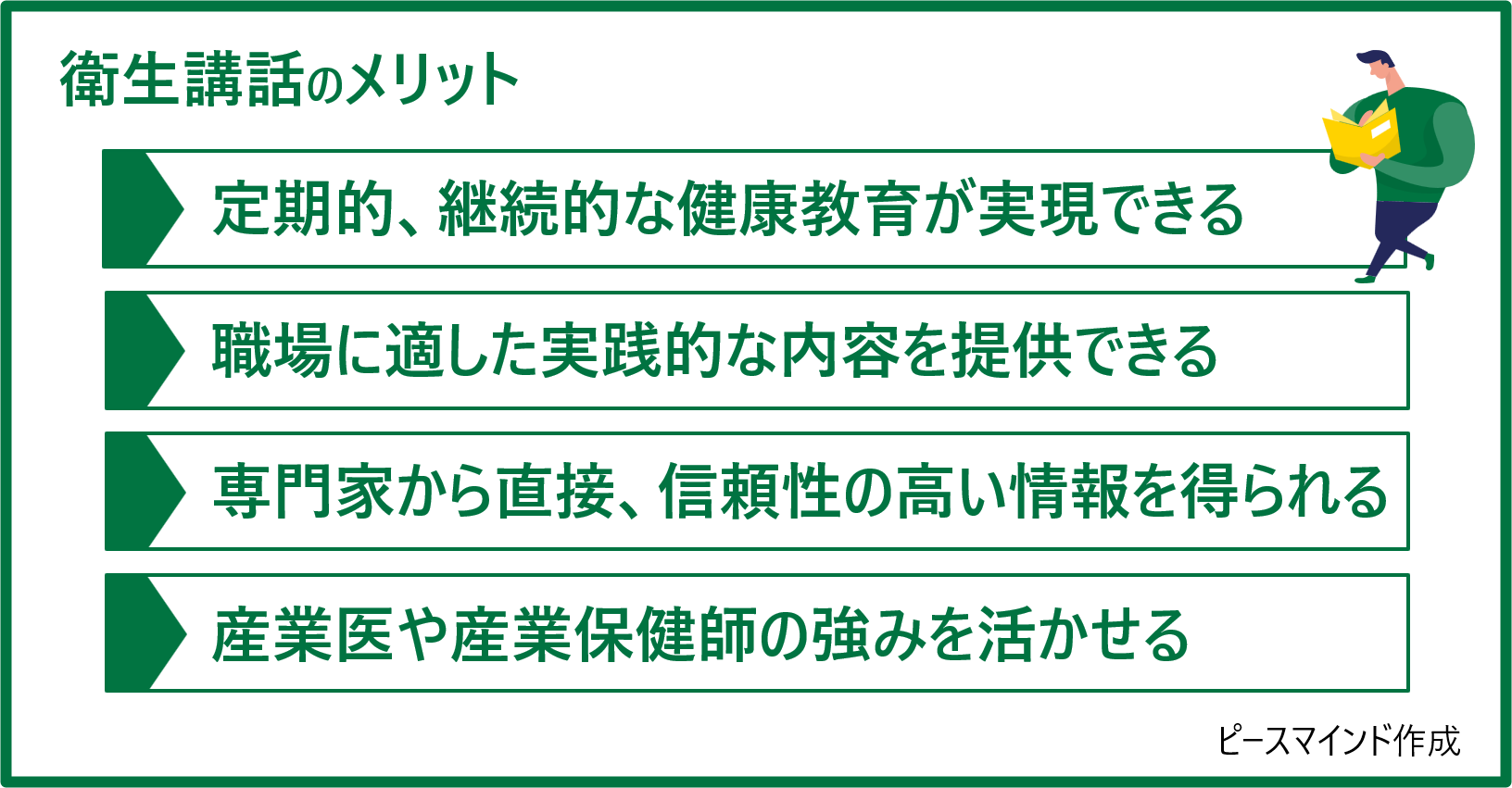

詳しく衛生講話を行うメリットを以下にまとめました。

定期的、継続的な健康教育が実現できる

前章でも述べた通り、衛生講話は毎月の衛生委員会の場で実施されることが多いため、定期的に健康教育を行う機会を確保できます。そのため、継続的な取り組みによって、労働災害や健康問題の未然防止につながる効果が期待できます。

職場に適した実践的な内容を提供できる

衛生委員会は、職場のことを熟知した労働者が代表として委員に参加します。そのため、職場の声を踏まえてより実践的で職場にフィットした健康教育を行うことが可能です。

結果として、従業員が日々の業務に活かしやすい知識や助言を受けることができます。

専門家から直接、信頼性の高い情報を得られる

産業医や産業保健師が講話を担当することで、医学的に正しい知識をもとにした教育が受けられます。また、対面で行われる場合は、講和中にその場で疑問点を質問できる機会もあり、理解が深まります。

産業医や産業保健師の強みを活かせる

限られた産業医の訪問の中で、衛生講話を実施することで、産業医・産業保健師の専門知識をより活かす機会が生まれます。衛生管理だけでなく、健康管理の視点から助言や教育を受けることで、企業としての健康支援体制を強化できます。

このように衛生講話には多くのメリットが存在し、十分な健康教育の機会となります。

すでに健康管理に力を入れている企業であっても、衛生講話を取り入れることで、新たな気づきや視点を得ることができ、結果として健康管理・衛生管理のさらなる向上につながるでしょう。

衛生講話を行ううえでのポイント

ここまで衛生講話に行うメリットについて解説してきました。

衛生講話のメリットを最大限に得るために、意識するべきポイントがあります。

準備のポイント

衛生講話を効果的に行うためには、事前の準備とコミュニケーションが非常に重要です。特に、産業医や産業保健師と講話のテーマや職場の課題について事前に話し合うことが欠かせません。

衛生講話の大きなメリットの1つは、『現場に合った健康教育を行うことができること』です。しかし、テーマ設定を、衛生講話を行う側の主観で行ってしまうと、実際の現場ニーズと乖離した内容になる恐れがあります。

衛生委員会のメンバーや現場担当者と連携しながら、その職場で今、必要とされているテーマを設定することで、講話の効果を最大限に引き出すことができます。

実施のポイント

衛生講話を実施する際のポイントは、聞き手に興味を持って話を聞いてもらい、理解してもらうことが重要です。よくある間違いとして、衛生講話を行う際に、産業医が一方的に話を続けてしまうことがあります。そうなれば、聞き手は、内容を理解することができず、現場に活かすことが難しくなります。

そのため、以下の工夫をすることが重要です。

アイスブレイクや身近な話題から始めて興味を引く

専門用語は避け、資料を用いる

適度に質問する時間を設ける

クイズ形式にする

これらを行えるように、企業側は、事前に産業医と相談をしたり、衛生講話の構成を決めておくことが大切です。

実施後のポイント

衛生講話の実施後は、社内への共有・展開を行うことが重要です。

衛生委員会は、限られたメンバーで構成されているため、講話内容を委員以外の社員にも届ける工夫が必要です。

具体的な展開手段としては以下のような方法が挙げられます。

社内掲示板やイントラネットへの掲載

各職場ミーティングでの情報共有

ポスター掲示や簡易レポートの配布

また、どの方法で共有するかを事前に決めておくことで、講話後の展開もスムーズになります。

加えて、講話の効果を振り返る「評価」も重要なプロセスです。

今回の衛生講話の内容を共有し、労働者の意識や行動は変わったのか、逆に必要としていなかったなど、良い点・悪い点を評価することで、次回、衛生講話を行う際に活かすことができ、より効果的な衛生講話に繋がります。

まとめ

衛生講話は、企業における継続的な健康教育を実現するための有効な手段です。毎月の衛生委員会という既存の枠組みを活用することで、職場に合った健康情報を、タイムリーかつ継続的に提供することができます。

また、産業医や産業保健師が現場に関与することで、専門的な視点からの助言や教育が実施され、従業員の健康意識向上やリスクの未然防止にもつながります。

ただし、衛生講話の効果を最大限に引き出すためには、

テーマの選定(現場ニーズとの一致)

実施後の情報共有

評価と次回への改善

といった一連の流れを丁寧に行うことが欠かせません。

なお、衛生講話の質は、担当する産業医や産業保健師の専門性や現場理解力にも大きく左右されます。

ピースマインドでは、こうしたニーズに応える信頼性の高い産業医の紹介やサポートサービスも提供しております。

ピースマインドの産業保健サービス

ピースマインドでは、産業医とEAP(従業員支援プログラム)の連携によってメンタルヘルス対策の強化や産業保健活動の効率化の実現などをサポートする様々なサービスを提供しております。

「社内の健康教育を推進や産業医との連携をどのようにしたらよいのか分からない」「メンタルヘルス不調者や休職・復職者に対する支援を拡充したいが、現状の産業保健体制では対応する余力がない」といった課題はないでしょうか。

当社の提供するサービスでは、限られたリソースでは対応が難しかった課題に対して、メンタルヘルスに精通した経験豊富な産業医と、企業の人事や産業医との豊富な連携実績がある心理専門職であるEAPコンサルタントがチームとなってご支援いたします。

メンタルヘルスや健康経営への関心は高まっていても、産業医の選任から課題への対応までを自社のみで行うことは難しいと思われます。当社の専門職ネットワークから経験のある産業医と、数多くの実績を持つ当社のEAPコンサルタントが、職場の状況や課題に合わせた最適な産業医の選任から、ソリューション提供までをワンストップでご支援いたします。ピースマインドの産業保健支援サービスを活用して、働く人と職場の「はたらくをよく」してみませんか。

<参考文献>

※1 労働安全衛生法第69条

※2 労働安全衛生規則第14条