大人の発達障害 | 社員が発達障害の診断を受けた際に、人事担当者に求められる対応とは?

*本記事は、2022年12月20日に公開された記事をリライトしたものです

昨今、著名人のカミングアウトにより「ADHD」などのワードがSNSのトレンドに上がることも増えました。「発達障害」という言葉を目にした人も多いと思います。

学生時代は問題なく過ごしていても、社会生活に適応できず、大人になってから発達障害の診断を受ける人も少なくありません。

今回は、社員が発達障害の診断を受けた際、人事担当者に求められる対応についてご紹介します。

「発達障害」のほかに「適応障害」についてご関心のある方は是非以下資料をご覧ください。

目次[非表示]

- 1.大人の発達障害について

- 2.発達障害には様々な種類と程度がある

- 3.社員が発達障害の診断を受けた際の対応

- 3.1.事例性と疾病性を分けて考える

- 3.2.一人一人に合った対応を行う

- 3.3.大人の発達障害が疑われる場合

- 4.各発達障害の特性を理解する

- 4.1.自閉症スペクトラム(ASD)

- 4.2.注意欠陥・多動性障害(ADHD)

- 4.3.限局性学習障害(SLD)

- 5.まとめ

- 6.参考情報

大人の発達障害について

発達障害の方は、生まれつき見られる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴があると言われています。

その特徴のひとつは知的能力に障害がないことです。

そのため、日常生活はうまく行動できますが、社会生活における特定の場面によってはうまく行動できないことがあります。あるいは、行動に著しく不得意なことがあることで、ちぐはぐさと捉えられることがあります。

最近では「大人の発達障害」と呼ばれる、働き始めてから診断される方が増えています。発達障害とは先天性の脳機能障害であり、大人になってからその特性によって社会生活の妨げになると判明した場合に「大人の発達障害」と呼ばれています。

実際に発達障害であると社員が診断された場合や、障害者雇用で発達障害を抱える社員を受け入れた場合、どのように対応していけば良いのでしょうか。

発達障害には様々な種類と程度がある

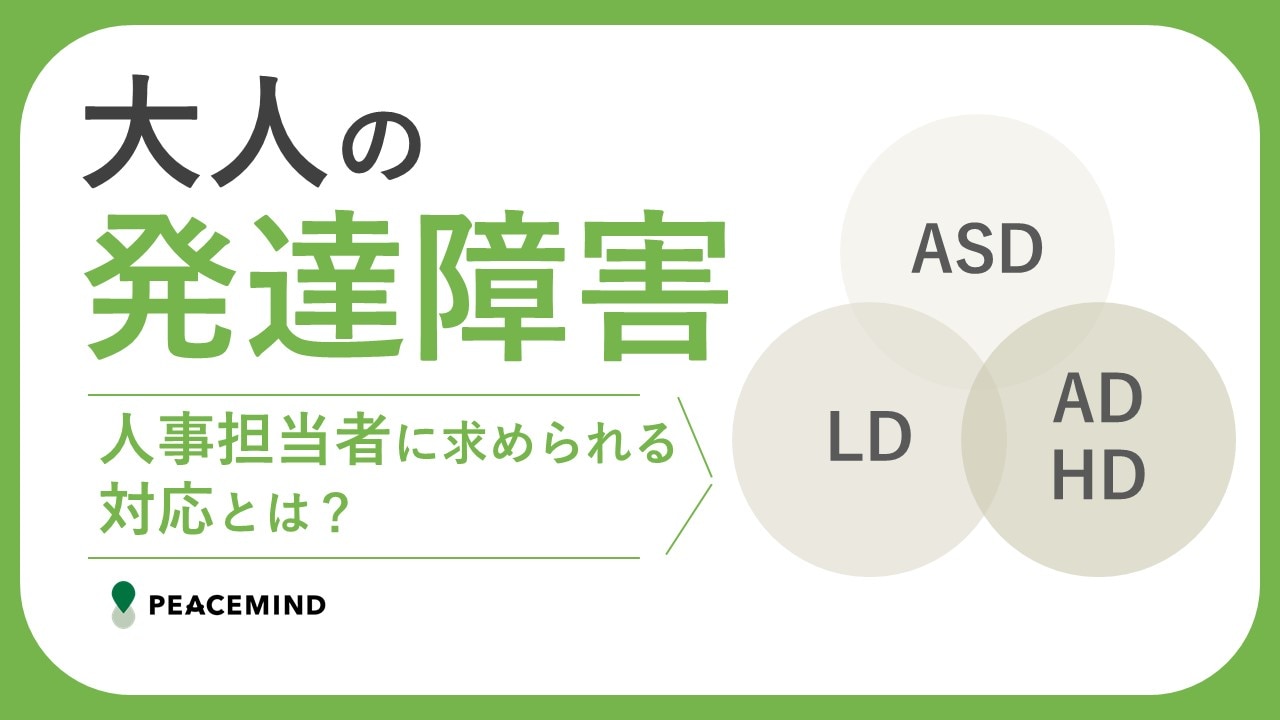

発達障害と一口に言っても、様々な種類があります。

対人スキルや社会性に問題を抱えてしまうことのある自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意力に欠け、落ち着きがなく、時に衝動的な行動をとってしまうといわれる注意欠如・多動性障害(ADHD)、読む・書く・計算など特定の能力の習得が難しい限局性学習障害(SLD)などがあります。

障害の種類や程度によって求められる職場での対応や支援は異なります。社員としっかり面談を行い、特性の程度や必要な配慮の確認を行いましょう。

社員が発達障害の診断を受けた際の対応

ここからは、ピースマインドのコンサルタント(臨床心理士・公認心理師・精神保健福祉士)へのインタビューを元に、社員が発達障害の診断を受けた際の対応をご紹介していきます。

事例性と疾病性を分けて考える

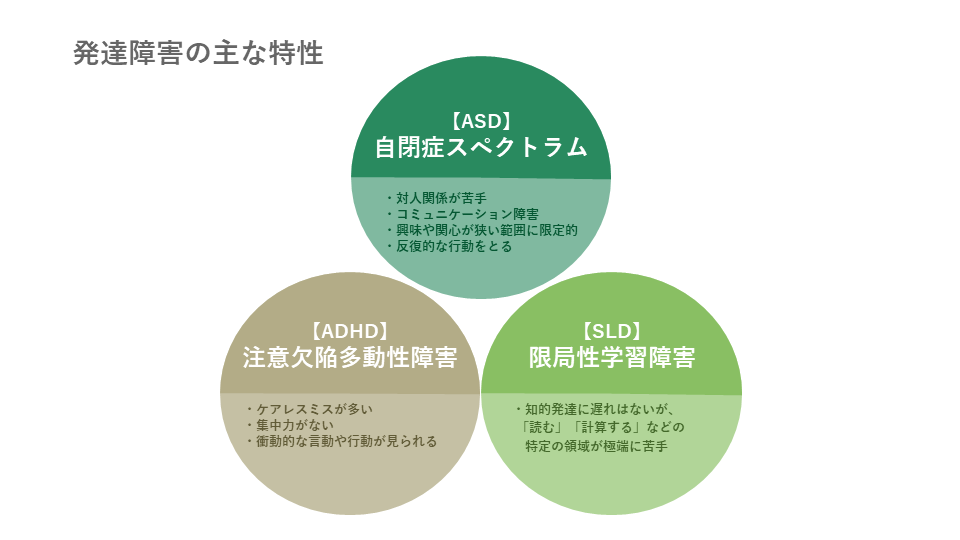

まず、職場での対応について、事例性と疾病性を分けて考えることが大切です。

事例性とは、「勤務状況が悪い」「周囲とのトラブルが多い」など、実際に職場で提示される客観的事実のことです。疾病性とは、「幻聴がある」「被害妄想がある」など、症状や病名に関することで、専門家が対応する分野です。

人事担当者の中には、社員の幻聴など疾病性にも対処しようする方もおり、知識がなくて困ってしまうことも多いそうです。

疾病性のある事柄への配慮や対応は、専門家に任せるように線引きすることで、人事担当者の対応するべきことが明確化するだけでなく、人事担当者が心にゆとりを持って社員に対応できます。

一人一人に合った対応を行う

また、診断名だけで判断しないことも重要です。

同じ発達障害を持っていても、業務の負担が大きい箇所や、適切な配慮に関しては、一人一人個人差があります。

特性の内容や、業務で困っていること、職場で対応できることについて、初めに発達障害を抱える社員と面談をして整理しましょう。

また、対応の仕方が分からない場合は、本人の主治医との連携も求められます。

それぞれに合った対応を行えるようにしていきましょう。

大人の発達障害が疑われる場合

社員に発達障害が疑われる場合、どうすれば良いでしょうか。

この場合は、疾病性と事例性で整理して対応することをおすすめします。

疾病性に関しては、専門家が対応する分野ですので、嘱託している産業医などの専門家と話し合いながら、社員への対応を考えていきましょう。

事例性に関しては、実際の職場でどのようなことが生じ、業務の妨げになっているかを、客観的事実に基づき整理しましょう。

その上で、社員とその客観的事実に基づいて話し合い、パフォーマンスを改善するために取り組めそうなことや、可能な範囲での業務内容の調整など、具体的なアクションを整理・実行していきます。

各発達障害の特性を理解する

発達障害は症状や特性が一人一人で異なるために、適切な対応をするためには本人をよく知る専門家などに職場でのアドバイスをいただくのが基本です。しかし、素早く、柔軟な対応につなげるためには、各発達障害の基本的な特性について把握しておくことも重要です。

ここでは発達障害の主な3つの特性についてご紹介します。

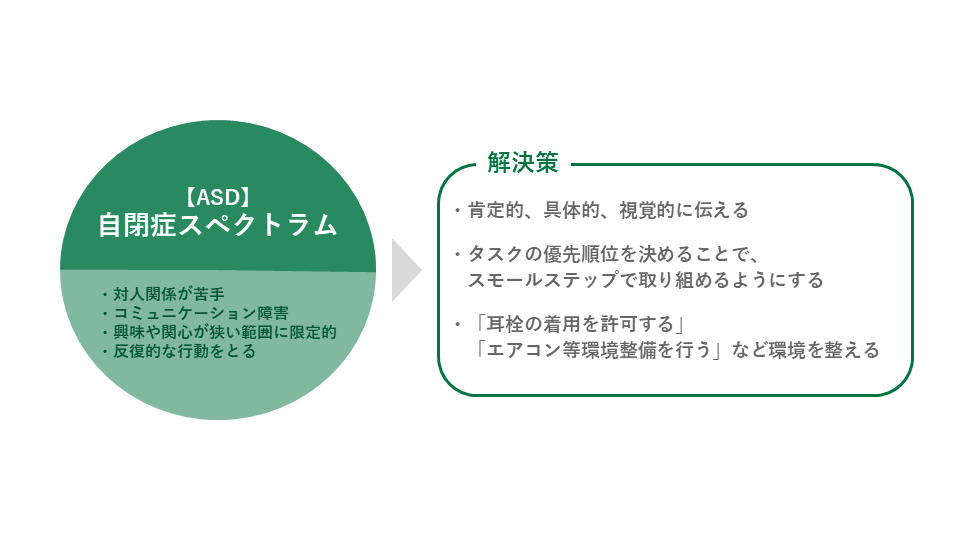

自閉症スペクトラム(ASD)

自閉症スペクトラム(ASD)の特徴は、「対人関係などのコミュニケーションに対する障害」と「興味や関心が狭い範囲に対する限定的で反復的な行動」の2つが挙げられます。しかし自閉症スペクトラム(ASD)は、人によって異なる症状であることが多いため、個人のニーズに合った配慮が必要になります。

特性

・「相手の気持ちを察する」ことが難しく、集団行動が苦手

・音や光、気温の変化などの感覚刺激への敏感さで苦労している

・「空気を読む」ことができない、よくわからない

・文字や図形、物に関心が強かったり、自分なりのやり方があるなどこだわりが強い

配慮すべきポイント

自閉症スペクトラム(ASD)の方に業務を伝えるときは、肯定的、具体的、視覚的な伝え方の工夫が必要です。

例えば、「○○をしましょう」といったシンプルな伝え方や、興味関心に沿った内容・図・イラストを使った説明、また口頭だけではなく、紙やホワイトボードも利用した視覚的な文字情報の伝達などを心掛けましょう。

他にも、タスクの優先順位を決めてスモールステップによる支援を行ったり、外部からの感覚に過敏な場合には、それに配慮し、耳栓の着用許可や空調設備の整備されている環境に整えるなどの配慮が必要です。

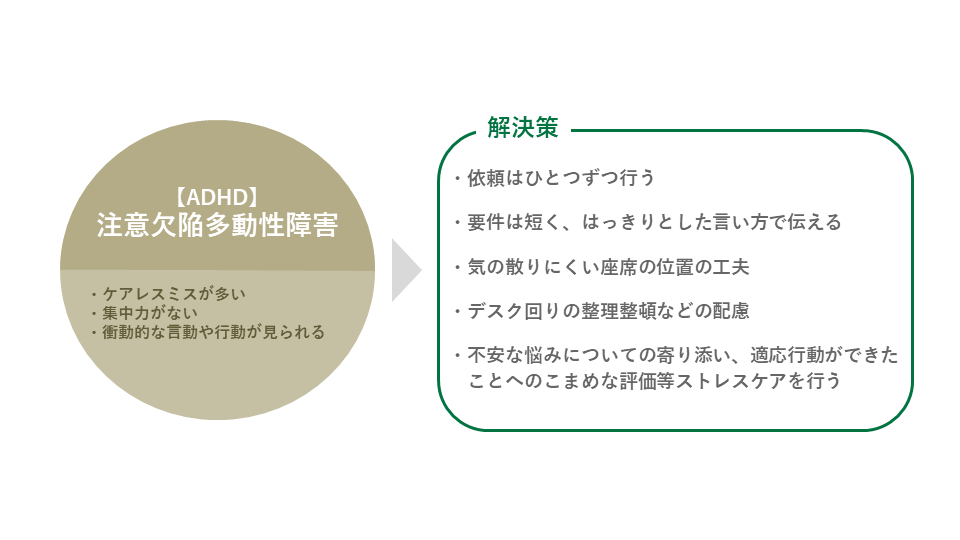

注意欠陥・多動性障害(ADHD)

注意欠陥・多動性障害(ADHD)の方は、次々と周りの物事に関心を持ち、周囲よりも精力的に様々なことに取り組むことが多い半面、1つの事柄への集中が長く続かないため、ケアレスミスが多くなることがあります。

また、落ち着きがなく衝動的な発言・行動が見られますが、大人の場合には不注意によってのミスが多いです。

特性

・1つの作業をしていても、他の作業が気になるとそっちを始めてしまい、結局全て中途半端になってしまう

・片づけが苦手でデスクの上が散らかっている

・物音や話し声などの外からの刺激ですぐに注意が逸れる

・「まとめて」「簡潔に」話すのが苦手、話の要点がわからない、まとめられない

配慮すべきポイント

大人の注意欠陥・多動性障害(ADHD)は、不注意の部分が目立ってくるため、その部分に対する配慮が必要です。例えば、要件は短く、はっきりと伝えたり、依頼はひとつずつ行ったりしましょう。作業環境についても、気の散りにくい座席の位置の工夫や、デスク回りの整理整頓への配慮も有効です。

ほかにも、自分の作業がうまくいかないことに不安を抱えているケースもあるため、ストレスケア(不安な悩みについての寄り添い、適応行動ができたことへのこまめな評価等)が必要となる場合もあります。

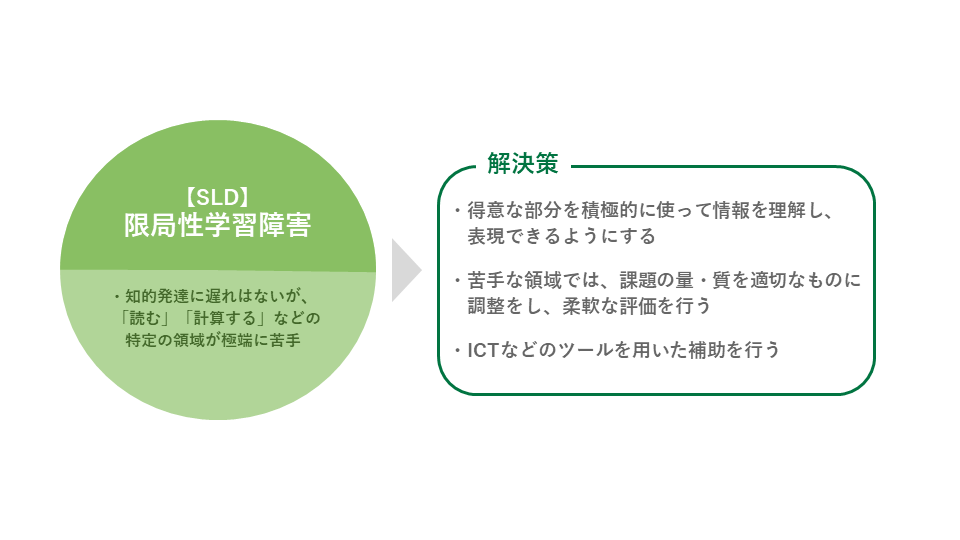

限局性学習障害(SLD)

「話す」「理解する」ことはできる一方、「読む」「書く」「計算する」ことが極端に苦手とされています。知的発達に遅れはないものの、学習に関わる「読む・聞く・話す・書く・計算する・推論する」など特定の領域だけに困難を抱えているのが限局性学習障害(SLD)の主な症状です。

特性

・文章を逐次読みをしたり、文末などを適当に変えて読んでしまう

・漢字を覚えられない、文字を書くスピードが遅い

・数字の桁が増えてくるとわからなくなったり、お会計など簡単な計算ができないといった、算数(計算)が極端に苦手

・図形やグラフを理解するのが苦手

配慮すべきポイント

まずできる配慮として、苦手な領域ではなく、得意な部分を積極的に使って情報を理解し、表現できるようにすることがあります。

苦手な領域についても、課題の量・質を適切なものに調整をしたり、柔軟な評価を行いながら、ICT(情報通信技術)などのツールを使って、補助をする配慮も必要です。

まとめ

このように、発達障害には様々な種類や程度があり、それぞれ苦手な仕事や負担に感じることが違うため、個々に合わせた対応が必要です。

もし、社員が発達障害だと診断された際は、しっかりと本人と面談を行い、今後の業務について調整していきましょう。

ピースマインドでは、発達障害を抱える社員への対応で困った際など、公認心理師等の専門家にいつでも相談できるサービスがございます。社員への対応や支援を一緒に考えていきますので、お困りの際は是非お問い合わせください。

「発達障害」のほかに「適応障害」についてご関心のある方は是非以下資料をご覧ください。

参考情報

「わかりにくくて見えにくい 大人の発達障害」坂爪 一幸/早稲田大学教育・総合科学学術院教授

「こころの病気を知るー発達障害」国立精神・神経医療研究センター