人事向け|「適応障害」の休復職支援ポイントを原因別で解説

昨今における職場でのメンタル不調の主な要因は、職場への適応に関する問題です。社員の適応の問題を解決することは、メンタル不調の回避だけでなく、社員の職場への信頼感を高め、生産性の向上にも繋がります。

目次[非表示]

「適応障害」による休職の実態 - なぜ再休職するのか?-

昨今、適応に関わる問題がピースマインドにも多く寄せられています。

「適応障害」による休職の場合は、業務内容や対人関係におけるストレスが高く、体調面の不調を訴える傾向が挙げられます。

症状が悪化した場合には、そのままうつ状態に陥ることもあるため、

「適応障害」の特徴や必要なサポートについて理解を深め、適切な対応をすることが重要です。

復職を継続できない理由として「ストレスのない環境からストレスのある環境に戻ったから」ということが考えられます。根本的な原因が解決されていないまま復職することで、仕事から離れている時に回復したとしても、復職後に症状が悪化し、再休職になることがあります。

「適応障害」とは?

「適応障害」の特徴は、ストレスを感じることで、動悸、めまい、震え、吐き気などの症状が現れるような強いストレスを、業務や人に対して感じる点にあります(※1)。

特に職場における適応の問題は「業務への不適応」と「対人への不適応」の大きく2つに分けられます。

業務への不適応

業務への不適応とは、仕事に関する問題によって過剰にストレスを感じている状態を指します。

未経験の部署への異動や入職、転職、昇格など環境が大きく変化する時に生じやすく、およそ1年以内に不適応の問題が顕在化するケースが多いです。

業務への不適応を起こしている場合、業務をなかなか覚えられないことがあります。質問をしたくても、質問すること自体のハードルが高いためです。また、上司との1on1では「自分はこの仕事に向いていない」「自分の能力のせいで迷惑をかけて申し訳ない」という発言が出ることが多いのも特徴です。

業務への不適応を起こしている社員には、「焦燥感」「承認欲求」「自尊心」「羞恥心」「不安感」などの感情が見られます。

まず最初に現れる感情は、「早く成果を出さなければ」という「焦燥感」です。次に「周囲の人から認められたい」という「承認欲求」と、「できない人と思われたくない」という「自尊心」も出てきます。そして「質問をすることで『こんなことも分からないのか』と思われたくない」と感じる「羞恥心」から、質問へのハードルが高くなることがあります。

対人への不適応

対人への不適応とは、人間関係の問題によって過剰にストレスを感じている状態を指します。

対人への不適応が生じるタイミングは、業務への不適応と同様に、異動や入職、転職など対人関係が大きく変化するタイミングで、およそ1年以内に不適応の問題が現れることが多いと言われています。

対人への不適応を起こしている社員は、業務不適応と比べて感情的になることが多いことが特徴です。また上司との面談では「自分は嫌われていると思う」と話すことがあり、特に面談の上司を苦手とする場合は、本音を言えないために「ご期待に添えず申し訳ない」と発言することもあります。

対人への不適応を起こしている社員には、「被害感情」「嫌悪感」「恐怖感」「不安感」などの感情が見られます。

まず「あの人は自分のことを嫌っている」という「被害感情」が、特定の人と仕事をすることへの「嫌悪感」につながります。そして嫌悪感を抱く相手の言葉や態度、存在に対し過剰に反応してしまう「恐怖感」が生じます。その結果、相手のせいで「自分はダメになるかもしれない」という「不安感」を抱くようになります。

早期発見・早期対処が重要

2つの不適応に共通している点は、以下のような点が挙げられます。

|✓ 勤怠の乱れ

|✓ 部署内での孤立

|✓「自分はやっていけるのだろうか」という大きな不安感

「適応障害」を予防するためには、不適応状態を早期発見し、対処することがポイントになります。不調に気づくためのポイントは以下の記事で解説しています。

人事・管理職の役割は、メンタルヘルス不調者の職場で発生している、課題への対応です。症状等の疾病性に関する判断や対処は医師の役割になります。ご自身で判断はせず、職場における不調や支障をきたしている状況を把握し、専門家に繫ぐためのサポートに徹しましょう。

再休職を防ぐには?-「適応障害」で休職する場合に人事・産業保健スタッフが注意すべきこと

「適応障害」と診断され休職することになった場合に、不適応問題に効果的な解決策と、人事・産業保健スタッフが注意すると良いポイントをお伝えします。

不適応問題に対して大きく2つの解決策があります。

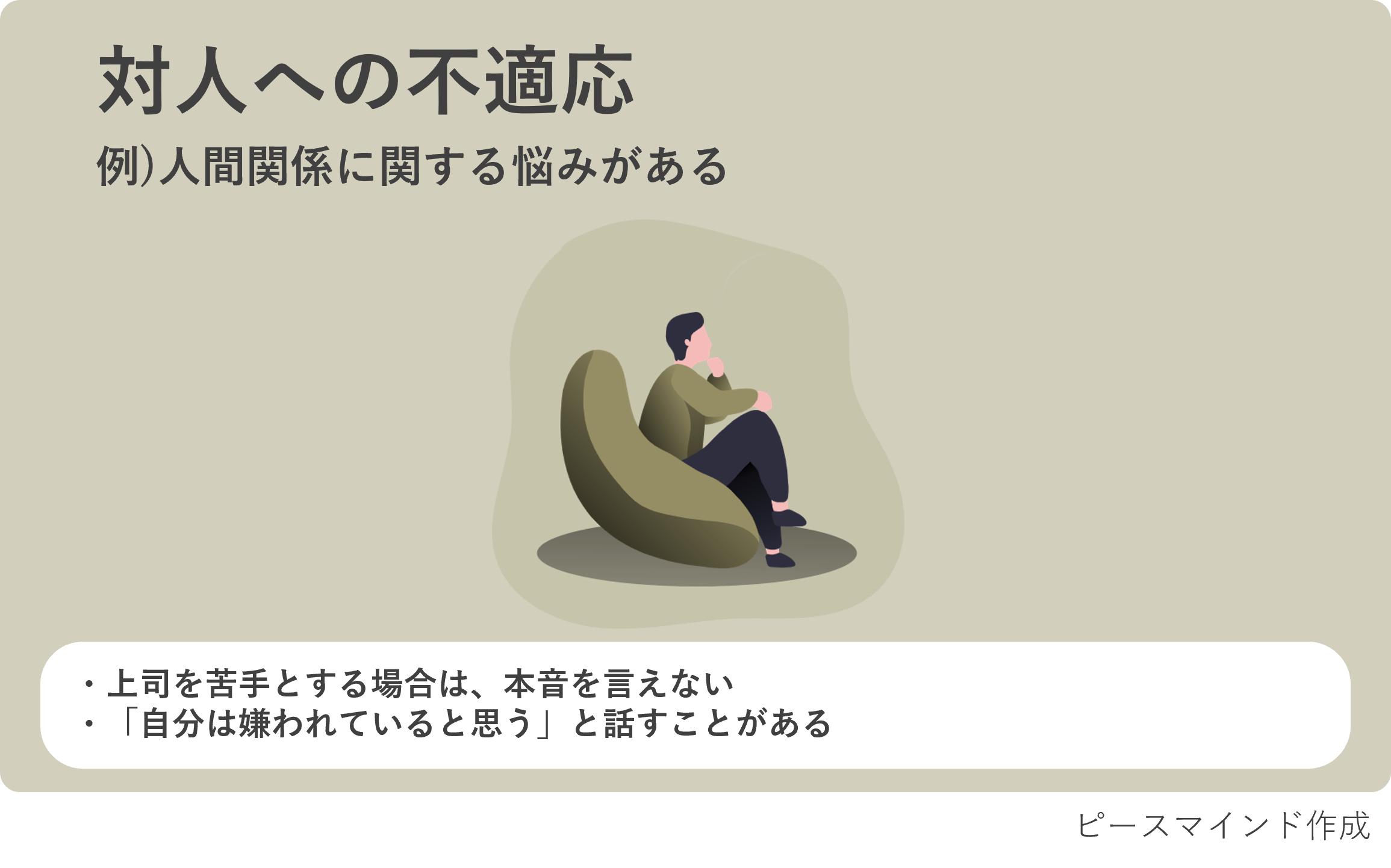

解決策①職場のストレスへ対応できる適応力を身につける

業務への不適応のケースに適した3つのアプローチです。

1. 業務習得の支援

仕事がなかなか覚えられない場合は、OJTの見直しや、業務のスモールステップ化など、確実に習得できるようにサポートしましょう。ご本人の状態を確認しながら作業を行うことがポイントです。

2. 毎日5分、質問の機会の確保

「分からないことがあったらいつでも聞いていいですよ」と伝えても、質問に来ない場合には、毎日5分でも質問のための時間を業務に組み込むと良いでしょう。業務に組み込むことで、質問をすることが習慣化し、自発的に質問することができるようになります。

3. 面談による状況の把握

業務を通してご本人の現状を把握することが難しい場合は、定期面談の実施が効果的です。環境調整の方向性を把握するため、ご本人の状態や気持ちに関する話を聞いてみましょう。

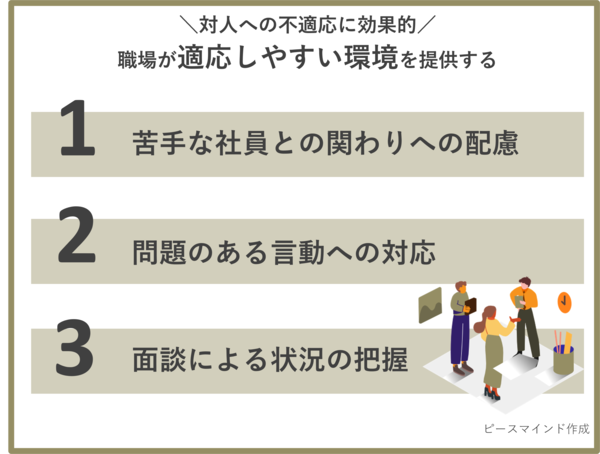

解決策②職場が適応しやすい環境を提供する

対人への不適応のケースに適した3つのアプローチをご紹介します。

1. 苦手な社員との関わりへの配慮

「適応障害」の場合、苦手な人との関わりによって、吐き気やめまいなど体調が悪化することがあります。ご本人の苦手意識がある方との距離を離し、安定したタイミングで徐々に関わるようになることが理想です。よく行われる方法として、間に仲介役として別の社員を入れてサポートをするという対応があります。

2. 問題のある言動への対応

ご本人の苦手意識がある方に対して、周囲から見ても「あの人の言い方や教え方は少し厳しいな」と感じられる場合は、言い方や対応の仕方に関して適切な指導ができると良いでしょう。

3. 面談による状況の把握

業務不適応の場合のアプローチと同様に、ご本人の現状を把握することが大切になります。

EAPを活用した適応力向上

EAPではご本人のストレス耐性を高めて、どのような状況でも適応できる力を高めるためのご支援が出来ます。不適応問題の原因を一緒に整理する中で、ネガティブな考え方や受け止め方をサポートすることもできます。「適応障害」に関する事例は以下のイベントレポートからご覧ください。

まとめ

職場への不適応の問題を抱える社員へのサポートでは、職場環境を改善する一方で、ご本人の適応力を伸ばすこともまた重要になります。

「休職者数を減らしたい」「個別社員の職場復帰プランを作成してほしい」等の課題に、休職前から復職後の再発防止まで各段階に応じてEAP(従業員支援プログラム)年間約2万件の相談対応実績を持つコンサルタントがサポートいたします。

また、ピースマインドでは、復職支援プログラムを提供しています。休職者の要因を取り除く支援や、復職者が本音で相談できる制度の展開をサポートいたします。

職場内やご自身に不安や悩みがある際や、メンタルヘルスに関する知識やアドバイスが欲しい時など、様々な場面でご活用をご検討ください。

【人気資料を無料配布中】

適応障害の特徴を踏まえた職場支援のあり方を専門家が解説!

参考資料

※1 DSM-5 精神疾患の診断・統計マニュアル,米国精神医学会