部下のメンタル不調、どう気付く?適切な対応方法を解説

従業員のメンタルヘルスが注目される中、メンタルヘルス不調の早期発見、対応がますます重要視されています。しかし、メンタル不調者のサインや、声のかけ方といった対応が分らない、という人事担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では従業員のメンタルヘルス不調のサインに気づき、適切な対処を行うための方法をご紹介します。

➤お役立ち資料ダウンロード「EAPサービス相談事例集」

目次[非表示]

- 1.メンタルヘルス不調とは

- 1.1.不調に敏感になることの重要性

- 1.2.上司と部下の認識のズレ

- 2.メンタルヘルス不調の主な要因とは

- 2.1.業務による心理的負荷

- 2.2.業務以外の心理的負荷

- 2.3.個体側要因

- 3.メンタルヘルス不調のサイン(兆候)を見逃さないために

- 3.1.メンタルヘルス不調に陥りやすい状況

- 3.2.周囲から見たメンタルヘルス不調のサイン

- 4.上司のすべき適切な対応

- 5.まとめ

- 6.ピースマインドのはたらくをよくする®サービス紹介

- 7.参考文献

メンタルヘルス不調とは

厚生労働省の定義によると、メンタルヘルス不調とは「精神及び行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活及び生活の質に影響を与える可能性のある精神的及び行動上の問題を幅広く含むもの」(※1)と示されています。

つまり、メンタルヘルス不調は、心の病気だけでなく不安や悩みを抱えている状態も含んでいるのです。また、ストレスがたまらないように気遣っていたとしても、何らかのきっかけでメンタルヘルス不調に陥る可能性も十分にあります。

不調に敏感になることの重要性

メンタルヘルス不調は不調に陥った本人だけの問題ではありません。職場の長期離脱や突然の離職は、職場や家族などへも影響を及ぼします。 部下のメンタルヘルス不調のサインに早期に気づき、解決へとつなげていくことは、組織の効率性・生産性を維持するための上司としての重要な役割のひとつなのです。

上司と部下の認識のズレ

2012年の職場における効果的なメンタルヘルス対策についての研究では、「職場の上司は部下のメンタルケアを行っていると思っている割合が高いが、部下は上司が自分たちのメンタル状態を把握してくれているとは思っていない。」という結果が出ており、上司と部下の間に認識のズレが生じていることが指摘されています(※3)。

特にテレワークでお互いの取り組みが見えづらくなっている状況では、認識のズレが更に広がることが懸念されます。部下の状態を把握し、適切なケアを行うためには、上司自身が部下のメンタルケアに積極的に取り組んでいる姿勢を、今まで以上に示す必要があります。

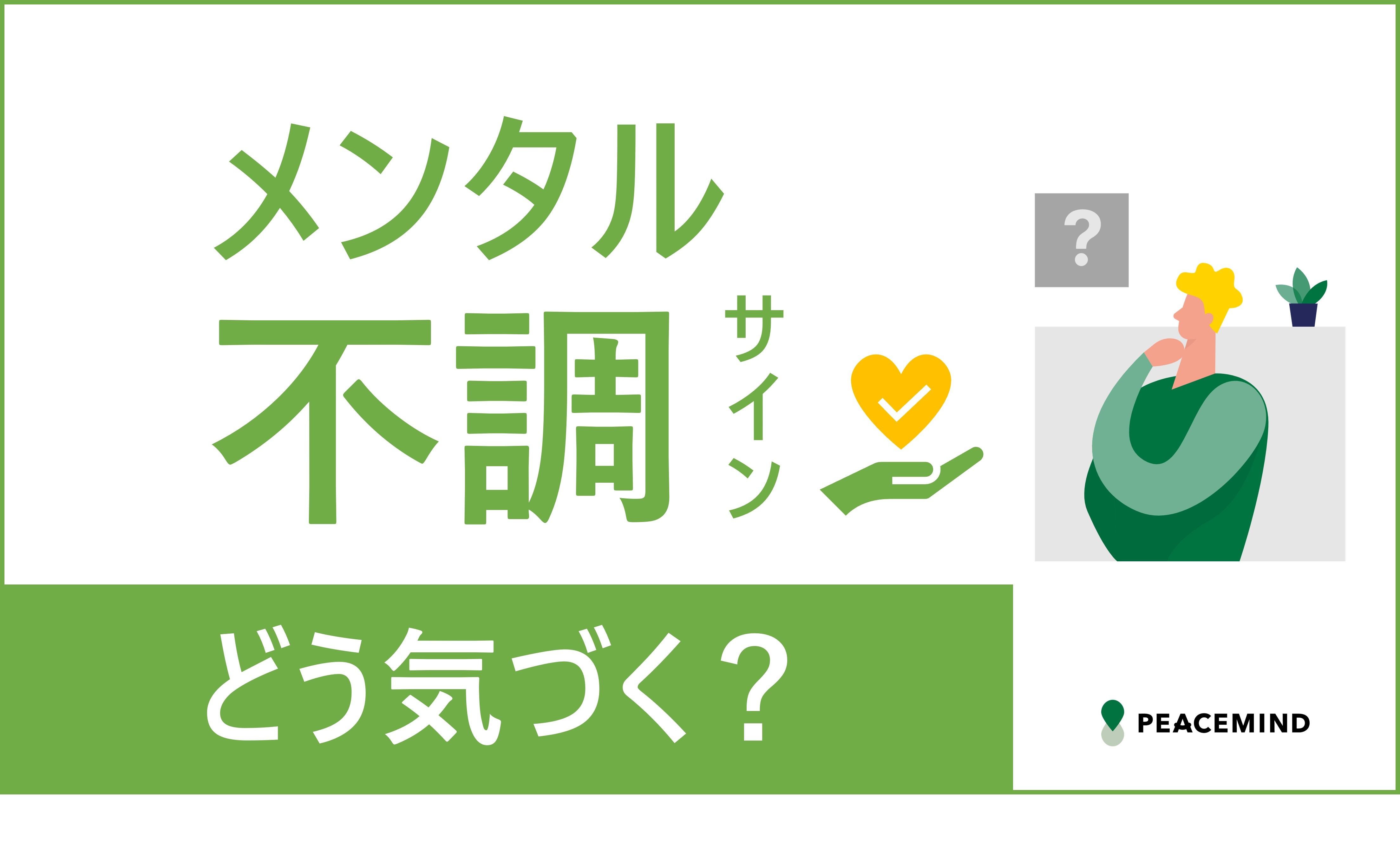

メンタルヘルス不調の主な要因とは

メンタルヘルス不調の原因はどのようなものでしょうか。

仕事やプライベートのことなどストレスを強く感じる場面は人によって様々かと思いますが、精神障害の労災認定基準を見ると、主たる要因は「業務による心理的負荷」「業務以外の心理的負荷」「個体側要因」の大きく3つに分類できます(※4)。

業務による心理的負荷

社会人のみなさんが感じる不調の原因は、仕事によるものが多いと考えられます。仕事での失敗、職場での人間関係やパワハラなどが業務による心理的負荷です。この要因は外的な部分があり、自己コントロールの範疇を超えてしまうためストレスが大きくなってしまう傾向があります。上司としては業務による心理的負荷の負荷を軽くし、自発的行動を促進するコミュニケーションであるコーチングの技術を活用するなどできるだけ業務に集中して取り組んでもらえる環境づくりに努めていくことが重要です。

業務以外の心理的負荷

職場だけでなく私生活での家族、金銭問題、自分の悩みといったこともメンタルヘルスの不調の要因です。この要因は職場とは関係がなく、本人が解決に向け行動することが重要です。

上司が意識すべきことは、日頃からセルフケア教育や1on1ミーティングを実施するなどコミュニケーションをとりやすい関係を構築し、本人が解決に動きやすい状況を作っておくことです。

個体側要因

個体側要因はその人がどのくらいメンタルヘルス不調に陥りやすいかに関係します。精神障害の既往歴、アルコール依存状況、社会適応状況といったストレスへの対応力についての先天的・後天的要因を含んでいます。家庭内での虐待の経験などから生じる、ストレス耐性や物事の認知の変化もメンタルヘルスの不調の原因となるのです。

個体側要因はパーソナルな部分であるため把握することは困難ですが、業務以外の心理的負荷と同様に1on1のコミュニケーションが重要です。必要であれば部下に相談窓口やホットラインを紹介することも1つの手段になります。

メンタルヘルス不調のサイン(兆候)を見逃さないために

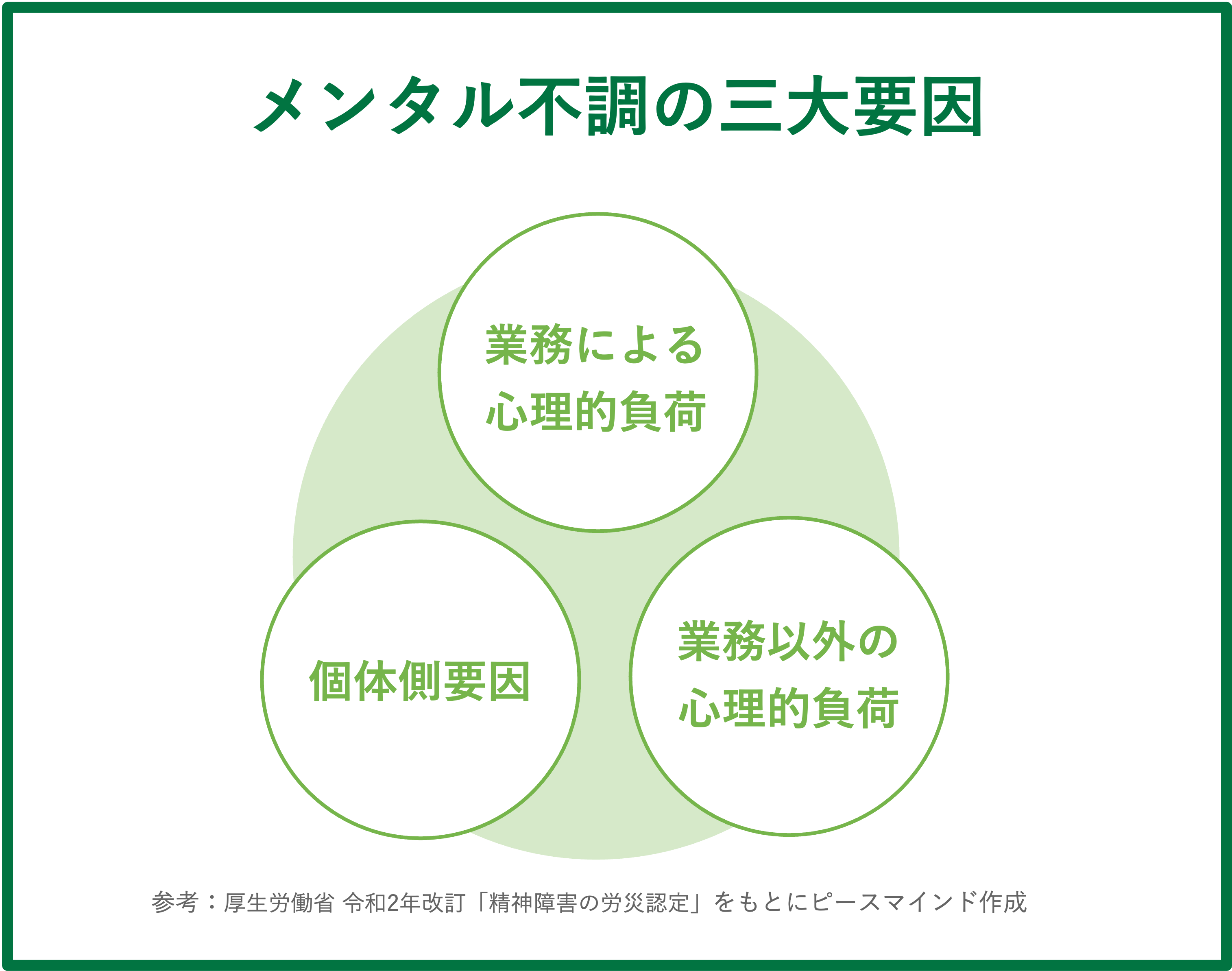

メンタルヘルス不調に陥りやすい状況

部下のメンタルヘルス不調に素早く気づくために、不調に陥りやすい状況を知っておくとよいでしょう。特に、部下が大勢いる場合、全員に細かく気を配ることは困難です。優先的に様子をみるべき人を知っておくことで自身の負担を減らしながら、メンタルヘルス不調のサインにも気づくことができるでしょう。

<メンタルヘルス不調に陥りやすい状況>

|1. 長時間労働や負担の大きい仕事を任されている

|2. 仕事を周囲に任せられず、自分で抱え込みがち

|3. 仕事内容や役割(役職)が変わった

|4. 私生活で大きな環境の変化があった

上記に挙げた特徴は、優秀な人や真面目な人に当てはまるものが多いと感じるかもしれません。組織で活躍している人、真面目に業務に取り組んでいる人こそ、責任感からストレスや不安を抱え込んでしまう場合もあります。

周囲から見たメンタルヘルス不調のサイン

メンタルヘルス不調のサインは、もちろん自分で気づけるものもありますが、周囲から見た方が変化に気がつきやすいものです。部下にいつもと違った様子が見られるならば気にかけ、必要な場合は声をかけてみましょう。

<メンタルヘルス不調のサイン>

|1. 遅刻早退が多くなった

|2. 仕事でミスをすることが増えた

|3. 仕事内容や役割(役職)が変わった感情の起伏が激しくなった

|4. 服装が乱れてきた

不調の域を超え、心の病にかかってしまった場合には長い時間をかけてのケアが必要となります。そうならないためにもストレスチェック制度などを活用しながら、上記のようなサインに敏感になりましょう。

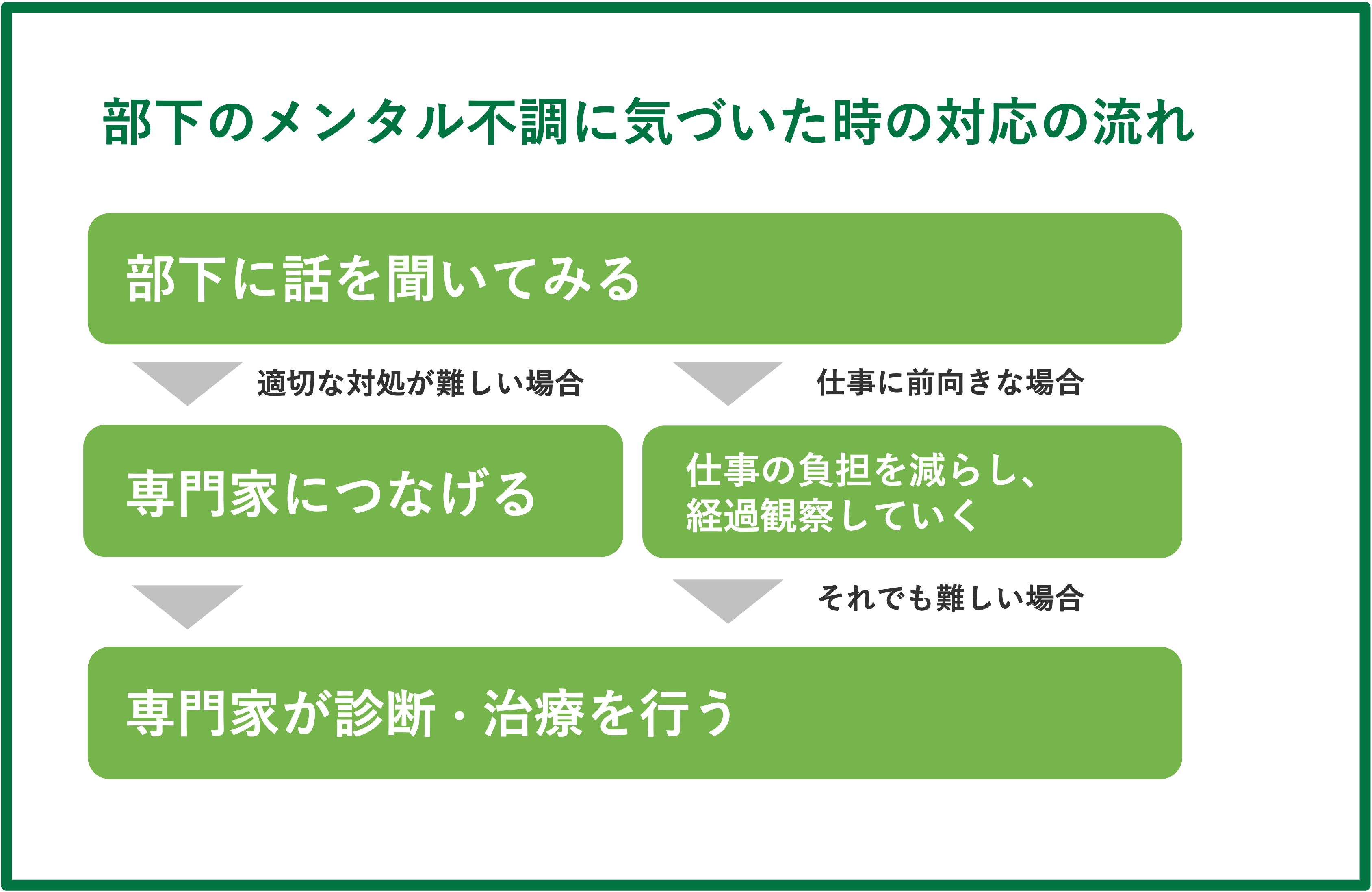

上司のすべき適切な対応

部下のメンタルヘルス不調のサインを見つけたら、早急に話を聞く機会を設けましょう。後回しにしてしまうと症状が悪化し、結果的に対応へより多くの時間が必要となる場合もあります。

話を聞く際には、本人の意思を尊重し批判などはせずに「話し手が話したいこと話せるようにする」傾聴の姿勢で聞いてあげてください。

また、症状を決めつけたり診断するような言動は決してしないように注意してください。

もし、本人が仕事に前向きで「大丈夫だ」と言う場合には、仕事の負担を減らすなどをしてしばらく様子を見てみてもよいでしょう。適切な対応が難しいと感じた場合には、産業医やカウンセラーといった専門家に相談してください。無理はせず上司としては職場での対応・支援に徹し、治療などについては専門家に任せるのが適切な対応です。

心の病にかかった場合、精神障害の労災認定されることもあります。労災の認定は上記に挙げた「業務による心理的負荷」の測定・評価によって決定されます。評価の結果、発病前のおよそ6か月前までに他の「業務以外の心理的負荷」「個体側要因」よりも「業務による心理的負荷」の心理的負荷が大きいとされたときに労災として認定されます。

まとめ

部下の不調のサインに気づくことは重要です。しかし、心の不調は非常に複雑な問題であるため、上司だけで対応できないことや上司が部下の不調の問題を抱え込んでしまい、負担が大きくなってしまう場合もあります。

そうしたときは迷わず専門家に相談しましょう。部下が病院に行くか迷っている場合には専門家に相談し、客観的で正確な情報を得て上司としての役割に徹するとともに、メンタルケアについての適切な情報を提供していきましょう。

ピースマインドのはたらくをよくする®サービス紹介

臨床心理士や産業カウンセラーといった専門家が多く在籍しているピースマインドではEAP(従業員支援プログラム)やストレスチェックなどのサービスを提供しております。

EAPとは、はたらく人の「はたらくをよくする®」ために、心理学や行動科学の視点から職場のパフォーマンス向上などに対し解決策を提供するプログラムです。

経営課題、人事課題、組織目標に応じて、セルフケア・プラン、ラインケア・プラン、スタンダード・プランなど最適なプログラムをコンサルタントがデザインします。他にも、職場のクライシスケアや社員のワークライフバランスを実現させたい等の課題にも解決策をご提供しています。

専用ホットライン、予約制カウンセリング(対面・電話・オンライン対面)など様々なチャネルを通じてサポートいたします。職場内やご自身に不安や悩みがある際や、メンタルヘルスに関する知識やアドバイスが欲しい時など、様々な場面でご活用をご検討ください。