その取引、大丈夫ですか?企業間で深刻化するカスハラの実態と対策を解説!

目次[非表示]

カスハラの最新傾向とBtoBカスハラ

近年、様々なハラスメントが社会問題化する中で、顧客が従業員に暴言や不当な要求を行う「カスタマーハラスメント(カスハラ)」が注目されています。カスハラが増加した背景には、「お客様は神様」という古い価値観が依然として根強いことや、SNSの普及により企業側が「クレームを拡散されたくない」と過剰に顧客対応を行うようになったことなどが挙げられます。

関心の高まりと法制化

カスハラの事例が増加し、深刻な社会問題として注目されるようになったことを受け、近年では自治体レベルで「カスハラ防止条例」を制定する動きが広がっています。さらに、2025年6月には、カスハラ対策を雇用主に義務付ける法律が国会で可決・成立しました。 この法律は、労働施策総合推進法の改正により、カスハラ防止を事業主の「雇用管理上の措置義務」として位置づけたものです。

BtoB領域でも深刻化するハラスメント

カスハラは、もはやBtoC(企業と一般消費者間の取引)に限った問題ではありません。東京都カスタマー・ハラスメント防止条例では「業者は、その事業に関して就業者が顧客等としてカスタマー・ハラスメントを行わないように、必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定められています。このように、企業間取引(BtoB)においても、取引先企業から不当な要求や言動を受けるなど、カスハラの深刻化が進んでいるのが現状です。

具体的な事例としては、以下のようなケースが挙げられます。

【曖昧な契約内容を悪用する】

業務委託契約書の不明瞭な部分を突き、「これも仕事のうち」と契約範囲外の作業を無理に押し付ける。

【極めて短い納期での依頼】

当日の午前中など、対応が物理的に不可能なスケジュールで仕事を依頼する。

【不必要な長時間拘束】

目的が不明瞭なまま長時間会議への参加を強制するなど、必要性のない拘束を行い、担当者の時間と労力を不当に奪う。

【個人への執拗な詰め寄り】

会社を通じた正式な交渉を無視し、担当者個人に直接「確約するまで帰さない」といった叱責を繰り返す。

これらは、担当者の心身に大きな負担をかけ、業務の遂行を困難にさせるだけでなく、最終的には企業間の健全な関係を損なうことにもつながります。

なぜ今、企業間取引でも対策が必要なのか?

従来の企業間取引で定められていた下請法

従来の企業間取引では、「下請法」により、発注者が下請け業者に対して不当な要求をすることが禁止されてきました。しかし、実際の取引現場では、発注側と受注側という立場の違いから、優位性を背景にした圧力や無理な要請が起こりやすい構造があります。こうした構造的な力関係が、ハラスメントの温床となりうるのです。

下請法で禁止されていること

契約外の業務を強要する

納期を一方的に短縮する

不当な返品ややり直しを強要する

報復的な取引停止や減額を行う

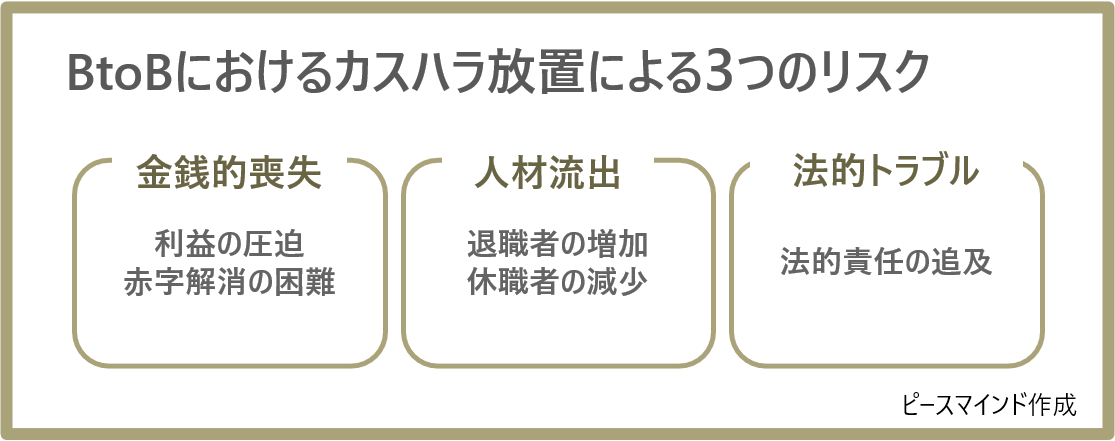

BtoBカスハラのリスク

企業間取引におけるカスハラは、従業員や企業に深刻な影響を及ぼす可能性があります。実際に、取引先からの暴言や暴力により従業員が休職し、企業が損害賠償請求を提起した事例も報告されています。カスハラを放置すると、以下のようなリスクによって企業経営に大きなダメージを与える可能性があります。

【金銭的損失】

不当な要求や無償での対応が常態化することで、利益を圧迫し、赤字の解消が困難になるなど、経営状況の悪化につながるリスクがあります。

【人材流出】

カスハラによる従業員の心身への深刻な影響は、退職者の増加や求職者の減少を招きます。優秀な人材の流出は企業の競争力を低下させ、長期的な成長を阻害します。また、カスハラを放置する企業は「従業員を大切にしない企業」という負のイメージを持たれ、人材確保が困難になる可能性もあります。

【法的トラブル】

カスハラへの適切な対応を怠ると、法的責任を追及される可能性があります。被害を受けた従業員からの訴訟や、労働安全衛生法に基づく配慮義務違反を問われる場合も考えられます。

これらのリスクを踏まえると、BtoB領域のカスハラは、採用競争力や企業イメージの低下、事業運営への影響など、企業経営に広範な悪影響を及ぼすことが分かります。そのためBtoB取引においても充分なカスハラ対策を講じることが不可欠です。

BtoBのカスハラに共通する特徴と背景

BtoB取引におけるカスハラは、法令違反や経営リスクにつながる可能性がある一方で、実態が表に出にくく、対策が難しいのが現状です。ここでは、BtoBカスハラに共通する特徴と、その背景にある具体的な状況を整理します。

BtoBカスハラに共通する特徴

社内から声が上がりにくい

BtoB取引では、顧客は「重要な取引先」として企業にとって欠かせない存在です。そのため、担当者がカスハラを受けても、「顧客の要求だから仕方ない」と我慢をする風潮があります。また、被害を報告すると社内で腫物扱いされることや、取引の安定に責任を問われることを懸念し、声を上げにくい状況です。さらに、上司も取引の継続を優先し、カスハラ問題に深く介入しない傾向があるため、社内からの報告や相談が滞りやすくなっています。

マニュアル通りの対応が難しい

BtoBのカスハラは、BtoC領域と比べて、長期的・継続的な取引関係のもとで発生することが多く、交渉内容も複雑です。このため、状況に応じた柔軟な対応が求められ、BtoCのような画一的なマニュアルでは対応が難しいことがあります。その結果、担当者の裁量に任される部分が大きくなり、適切な対策を取れないまま事態が悪化することもあります。

担当者が孤立しやすい

BtoBでは顧客窓口が特定の担当者に集中する傾向があり、社内で取引先の状況を詳しく把握している人が少ないことがあります。そのため、担当者一人がカスハラの実態を抱え込み、相談や情報共有ができない状況に陥りやすくなります。また、他のメンバーも取引先との関係悪化を恐れて問題解決に協力しづらいことが、担当者の孤立を深める一因となっています。

カスハラを引き起こす背景にある関係性

BtoBカスハラの発生には、行為者側・被害者側・周囲環境の三つの視点が関係しています。それぞれの特徴を整理します。

1.行為者側の特徴

「下請けなのだから、多少の無理は聞いてもらえるだろう」という考えや、「相手に舐められてはいけない」といった意識から、行き過ぎた要求や威圧的な態度を意図的に取る場合があります。厳しい要求によって短期的な成果を得られる場合もありますが、長期的には良好なパートナーシップを築けず、「上下関係」が固定化してしまう傾向があります。

2.被害者側の特徴

被害者は、行為者の言動を「仕事だから仕方ない」と受け止め、萎縮してしまうことがあります。その結果、正しい意見や報告が伝えられず、精神的に疲弊することも少なくありません。このような場合、社員が精神的な不調を訴えるケースもありますが、企業として顧客に改善要求をすることは容易ではなく、社内で担当変更・休職・転職といった形で対応するケースが多いのが実情です。当社のEAP(従業員支援プログラム)への相談では、トラウマとなり、他の顧客対応にも支障をきたす深刻なケースも報告されています。

3.周囲への影響

ハラスメントは、被害者本人だけでなく、周囲の従業員にも悪影響を及ぼします。「あの顧客とは関わりたくない」と社内の雰囲気が悪くなったり、自分も同じ目に遭うのではないかという懸念から、ハラスメントリスクが組織全体に拡大していきます。

専門家が語る!BtoBカスハラの予防の重要性と実践のポイント

「カスハラは、発生してからの対応では遅い。予防こそが最も効果的な対策です」

こう語るのは、企業のハラスメント対策を支援する当社のEAP(従業員支援プログラム)コンサルタントの武田です。

BtoB領域におけるカスハラは、関係性の複雑さや契約の曖昧さから、発生後の対応が困難になることが多く、企業の持続的な成長にとっても大きなリスクとなります。前章ではBtoBカスハラの対応について説明しましたが、既に発生しているカスハラへの対応には非常にエネルギーがかかります。そのため、企業としては発生前の予防に注力することが重要です。

取引開始前の予防策

取引先のハラスメント対策状況を事前に確認

相手企業がハラスメント対策を行っているかをチェックすることで、リスクを未然に抑制できます。

契約書へのハラスメント禁止条項の明記

「ハラスメント行為禁止」を契約条項に盛り込むことで、万一の際の対応根拠とすることが可能です。

オープンなコミュニケーションの促進

立場の弱い人もおかしいと感じたことを発信できる環境づくりが重要です。

・社内で気軽に意見交換できる場を設ける

・カスハラに関する相談窓口を明確化する

対等で継続的な関係構築

企業間の関係を「下請け」ではなく「協力会社」「パートナー」と捉え直すことが、BtoBカスハラ防止の鍵です。

・上下関係を排し、互いにリスペクトできる協力関係を築く

・取引先との長期的で健全な関係を意識する

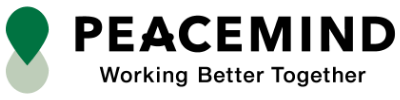

被害を受けた際の対応のポイント

BtoBカスハラは現場任せになりやすいため、組織全体での対応体制が重要です。

- 実態把握

アンケートなどで被害状況を調査

結果を共有してチームで対応することで、担当者の孤立を防ぐ 初期対応

被害者の話を丁寧に聞く

日時・内容・相手の言動などを正確に記録事実確認と連携

初期対応の記録をもとに取引先と連携

ハラスメント行為が疑われる担当者への聞き取りも実施

共通認識を築き、適切な対応策を講じる

詳細は以下の記事で解説しています。

行為者にならないための対策

ハラスメント行為は、企業の信用失墜や将来的なビジネス機会の損失につながります。行為者にならないための具体策は以下です。

積極的なメッセージの発信

発注者から協力会社へ「何かおかしいと感じた場合は、遠慮せずに言ってほしい」と積極的に伝え、対等な関係性を築く姿勢を示す。

「リスペクト・トレーニング」などの研修導入

取引先を尊重したコミュニケーションや対応方法を学ぶ研修を導入し、社員の意識とスキルを高める。

社内報告体制の整備

上司などによるハラスメント的な対応を社員が報告できる仕組みを整え、組織的なチェック機能を働かせる。

対等な関係の維持とプロジェクト成功の両立のために

プロジェクトの担当者は「成功させなければ」というプレッシャーを抱えやすく、行き過ぎた要求をしてしまうことがあります。プロジェクトを成功させるには、協力会社との意識の違いを認識し、溝をなくすことが大切です。その第一歩として、お互いが対等なパートナーであると認識し、最低限の礼儀をもって接することが重要です。

取引開始後も、自社のハラスメント防止の取り組みを取引先に伝え、理解を求めることが効果的です。「選び選ばれる対等な関係」という意識を持つことで、ハラスメントが発生しにくい健全なビジネス関係を築くことができます。

まとめ

企業間取引におけるカスハラは、金銭的損失や人材流出など企業経営に深刻な影響を及ぼすリスクがあります。問題が顕在化した後の対応は非常に困難であるため、発生前の予防が最も重要です。そのためには、取引先を「下請け」ではなく、対等な「協力会社」や「パートナー」として扱う関係性の構築が不可欠です。こうした取り組みにより、健全で持続可能な企業間関係を築き、カスハラのリスクを抑制することができます。

参考

※1:下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律