データからわかる 健康経営実践の鍵はストレスチェックの“活かし方”にあった!

「健康経営」に取り組む企業が規模を問わず増える一方で、施策が形だけのものになってしまっていると感じている方も多いのではないのでしょうか。その背景にはストレスチェックを法令上の義務対応にとどめ、職場改善に十分活かしきれていない現状があります。

本記事では、ストレスチェックを健康経営の施策としてより効果的に活用するための視点を整理し、実際の事例を交えて具体的なポイントをご紹介します。

目次[非表示]

ストレスチェックは健康経営に活かすことができるのか?

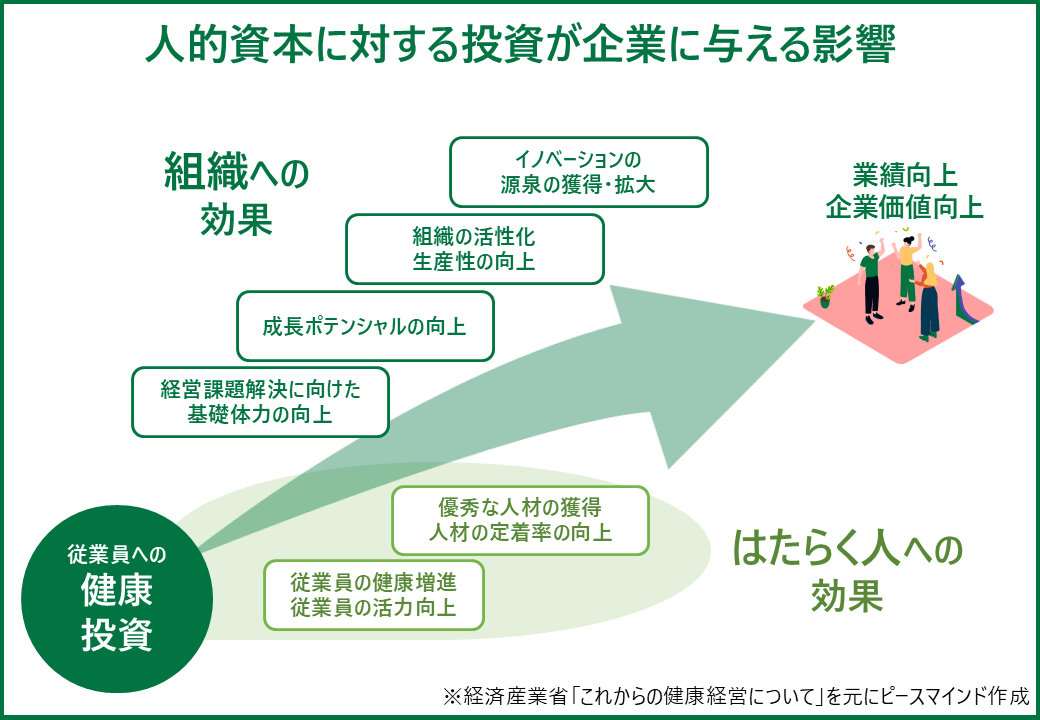

健康経営とは、経営視点から従業員が心身ともに健康で、いきいきと働き続けられる環境を整えることです。以下のように、企業にとっても様々な効果が期待されています。

この環境整備において、すでに実施されている制度のひとつが「ストレスチェック」です。法律で実施が義務付けられている一方、職場ごとの結果を集計・分析する「集団分析」は努力義務とされていますが、2024年度に健康経営度調査票を提出した企業のうち、「集団分析を実施している」と回答した企業の割合は平均で9割を超えています。義務を超えて積極的にデータを活用しようとする企業が増えており、こうした姿勢こそが健康経営を進めるうえでの確かな出発点と言えるでしょう。(※)

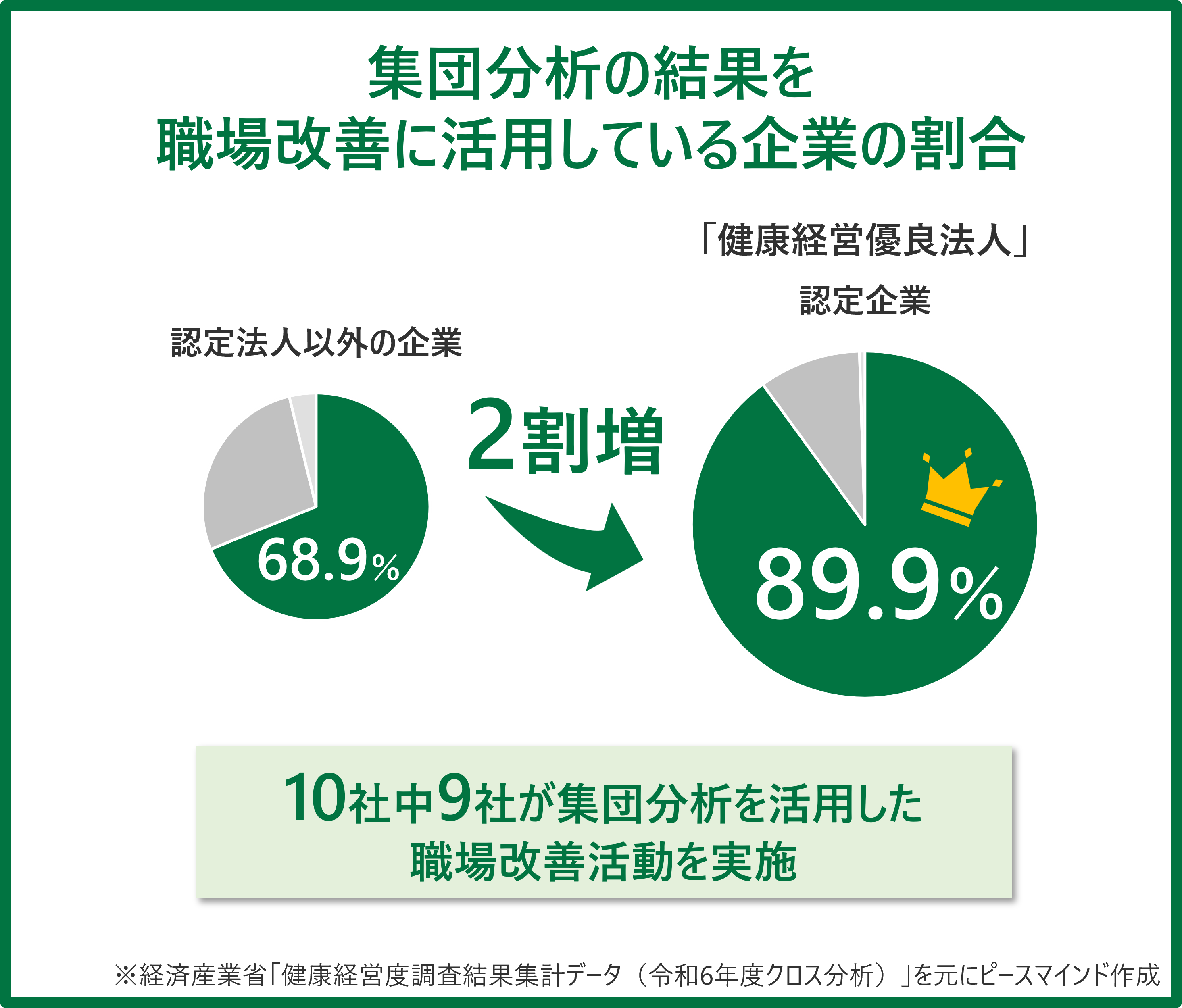

しかしその結果を実際に「職場改善に活かせているか」と問われると、回答は二極化します(※)。健康経営の優良法人認定企業は約9割が「活用している」と答える一方、非認定法人では7割に留まっているのが現状です。

つまり、健康経営を実践している企業ほど、ストレスチェックの集団分析結果を戦略的に活用しているといえます。ストレスチェックは「職場環境のどこに改善余地があるか」を定量的に明らかにできる経営資源でもあります。人事部門主導の職場改善施策にとどまらず、経営的視点からも重要な指標となり得るツールなのです。

さらに集団分析を活用した職場改善活動は、そのまま健康経営の具体的な実践施策となります。残業削減や業務配分の見直し、従業員の不調サインを見逃さないための相談窓口設置やカウンセリング体制の整備など、これらの取り組みは従業員の健康保持・増進に直結し、同時にエンゲージメントや生産性の向上にもつながります。これは経産省が掲げる「健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践すること」という定義にも重なります。

つまり、ストレスチェックの集団分析は、健康経営を進めるうえでの有効な入口となり得るのです。多くの企業がこの入口に立っているからこそ、単に実施するだけではなく、データを職場改善につなげてこそ真の価値が生まれるのではないのでしょうか。

ストレスチェック実施の理想と現実

では、職場改善活動が行われない理由にはどのような背景があるのでしょうか。人事担当者の悩みを整理すると、次の2つに集約されます。

「課題は分かったけど優先順位がつけられない」

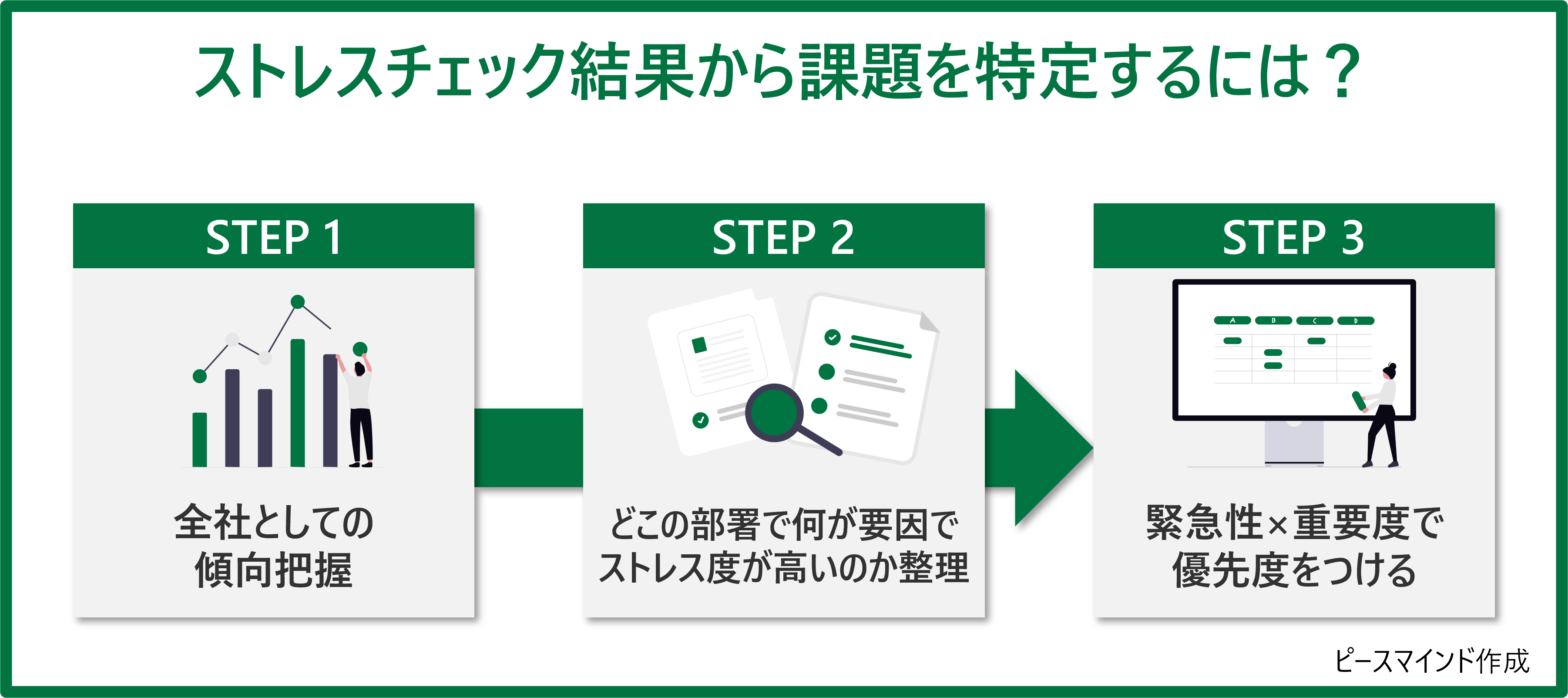

よくある状況は「ストレスが高い要素は分かったが、何から手を付ければいいのか分からない」というものです。この要因は「本当の課題が何なのかを特定できていない」ことにあり、その原因構造を明らかにすることが必要です。

例えばストレスが高い部署を一括りにしたとしても、実際にはその内情はさまざまです。ある部署では人間関係の問題が中心で、別の部署では過剰な業務負担が要因となっている場合もあります。

高ストレス者の結果が一見まんべんなく悪くても、要素ごとに掘り下げれば「どこに重点を置くべきか」が見えてくるでしょう。

原因まで把握できれば、課題は<緊急度 × 重要度>で整理でき、優先順位は自ずと見えてきます。「優先順位をつけられない」と感じるのは、課題の理解がいま“途中段階”にあるサインとも言えるでしょう。ここをさらに深掘りすることで、打ち手の道筋がはっきりしてくるのです。

「実効性の高い施策が見つからない」

次に「施策を打っても効果が実感できない」「どのアプローチが本当に効くのか分からない」というお悩みです。

ここで重要なのは、具体的な対象とその規模を絞り込むことです。

たとえば「長時間労働の改善」という課題でも、部署単位で業務配分を見直すのか、管理職に絞ってマネジメント力を強化するのかなど、アプローチは複数あります。

また、効果的な改善策を見つけるためには、小さく試して結果を検証する姿勢が欠かせません。

いきなり全社展開を目指すのではなく、まずは一部の部署や限定的な施策で試し、その成果を測定・評価してから広げるといったサイクルを回すことで、実効性の高い施策を絞り込みやすくなります。

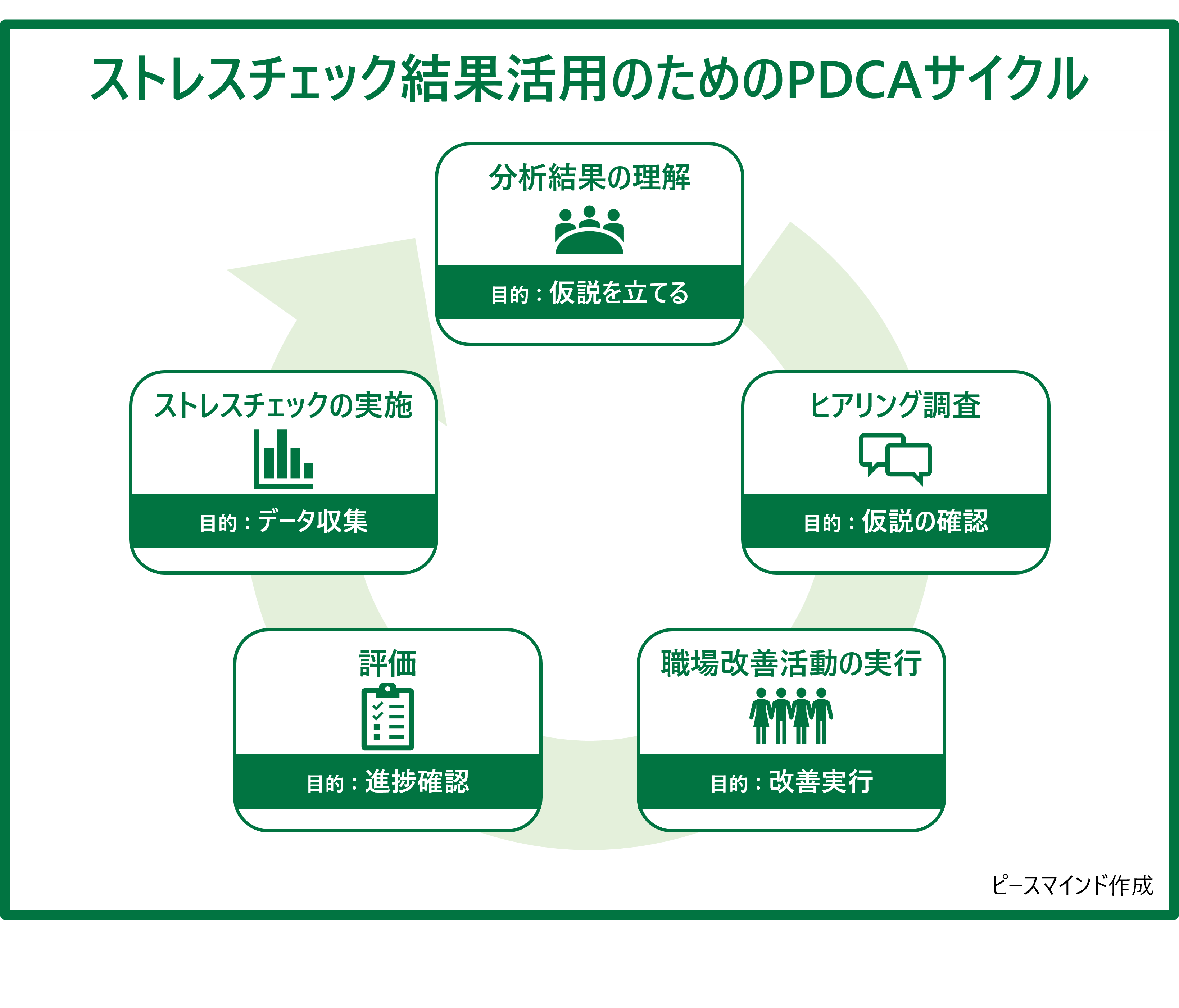

ストレスチェックの結果を活かすには、「課題の原因を掘り下げること」と「仮説を小規模に検証する柔軟性」が重要です。これらを意識することで、施策が単なる実施で終わらず、次につながる改善活動へと進化していきます。

ストレスチェック報告会から見えてきた健康経営の成功パターン

ここまで職場改善活動を進めるためのポイントを整理してきました。

しかし実際に「どのような施策に落とし込めばよいのか」お悩みの方も多いのではないのでしょうか。

ここからは、分析結果をどのように職場改善の打ち手に繋げていったのか、事例を基にご紹介します。

※実際に当社でお受けした相談内容を基に、プライバシーに配慮して修正を加えています。

不動産業・従業員数1,000名以上

「高ストレス原因の詳細分析により職場改善の打ち手を決定」

<課題>

高ストレス職場では複数の項目で悪化傾向にあり、どこから着手すべきか判断が難しかった。ストレスチェック実施業者による分析では、詳細な原因特定まで至らなかった。

<ご支援① 分析>

複数項目の中で、相対的にどの要素がストレス度に強く影響しているかを分析。その結果、「失敗を認める職場」「仕事の意義・働きがい」がポジティブに作用し、一方で「上司の人材育成」は強いネガティブ要因であることが明らかになった。

<ご支援② 仮説>

職場の風土自体は概ねポジティブだが、上司による育成支援に個人差があり、場合によってはそれがストレスとなっている場合があると仮定。

<ご支援③ 職場改善の打ち手>

「上司の人材育成」がストレス要因である可能性を踏まえ、個別カウンセリングを実施し。現場の声を把握したうえで、中長期的な人材育成支援策の検討材料とした。

この取り組みのポイントは、課題の原因を「ストレス度への影響度」で明確化した点です。事例のように、専門的な分析を外部機関と連携して行うことで、より精緻な改善が可能になります。

上司の育成的関わりは本来ストレスを緩和する資源ですが、状況によってはストレス源にもなり得ることが示されました。第三者の専門機会によるカウンセリングを通じて緩和策を講じ、人材育成施策に発展させた本事例は、データ分析が具体的な職場変革の起点になる好例といえるでしょう。

製造業・従業員数2,000名以上

「現場の状況に即した効果的なアプローチの実現」

<課題>高ストレス職場が散見されるが、部署ごとに状況が異なり、どの単位で施策検討すべきか迷っていた。

<ご支援① 分析>

全高ストレス者を対象にクラスターを実施。部署単位では見えなかった特徴を抽出したところ、以下の3パターンが明らかになった。

①上司や職場風土になどマネジメント関連項目が悪いグループ

②仕事の意義や働きがいなどモチベーション関連の項目が悪いグループ

③仕事の資源は潤沢だが、仕事の負担(質的・量的・情緒的)が悪いグループ

<職場改善の打ち手>

最も人数の多い①の群に対して、現場の管理職が業務と並行して実施できるプログラムを導入。実施後、メンバーから「管理職のマネジメントにポジティブな変化を感じた」との声が上がり、人事部からもフィードバックを行うことで、管理職自身が自発的に取り組む姿勢を見せるようになった。

このケースは、打ち手に焦点を絞れなかった段階から、具体的な施策を通じて効果を生んだ好事例です。「人事から言われたからやる」ではなく、現場が自律的に取り組む状態をつくることが、職場改善の鍵となります。現場の負担に配慮しつつ、ポジティブな変化を可視化・共有することで、継続的な改善サイクルが生まれます。

まとめ

― ストレスチェックは「施策につながってこそ」価値がある

ストレスチェックは法律対応として“実施すること”が目的ではありません。重要なのはその結果を職場課題を見つけるための経営資源として活用し、職場環境の改善につなげることです。

ストレスチェックは単なる法令遵守ではなく、従業員の健康と組織の生産性を高める「健康経営」の基盤として活かすことができます。そのためには、データを「見て終わり」にせず、課題の特定 → 改善策の検証 → 成果の共有という流れを定着させることが重要です。

健康経営を支える基盤としてストレスチェックを戦略的に活用することは、いまや一部企業の取り組みではなく、すべての企業に求められる必須条件といえるでしょう。

ピースマインドのストレスチェックでは、ストレスチェックの実施から医師面接指導の支援、追加の集団分析や組織ごとの課題解決までをサポートいたします。「集団分析と報告会の実施のみ依頼したい」といったご要望にも柔軟に対応可能です。

サービスについてご興味がある方は、是非こちらをご覧ください。

【参考文献】