人的資本経営実践のポイント~エンゲージメントを軸に考えるアプローチ~

人的資本経営とは、従業員を「コスト」ではなく「資本」と捉え、その成長や活躍を通じて企業価値を高める経営手法です。その実現には従業員のエンゲージメント向上が欠かせません。本記事では、人的資本経営の基本的な考え方と具体的な取り組み事例を基に、実践に役立つポイントを解説します。

目次[非表示]

人的資本経営が目指すもの

「人的資本経営」とは、「人材を“コスト”ではなく“資本”と捉え、その価値を最大限に引き出すことで、中長期的な企業価値向上につなげる経営の在り方」です。2020年9月に経済産業省より発表された「人材版伊藤レポート」を皮切りに注目を集め、2023年3月期決算からは上場企業を対象に人的資本の情報開示が義務化されています。

人的資本経営が必要とされている背景

「日本型雇用システム」の限界が見え始める中、新型コロナウイルス感染症の流行により、働き方を含めた人材戦略の見直しが急務となりました。

人材を「利益を生み出す資本」と捉え積極的に投資する姿勢こそが、経営戦略と人材戦略を連動させ、中長期的な企業価値向上を支える基盤となります。このような意味でも、人的資本経営はこれからの企業経営により一層求められていると言えるでしょう。

実践の鍵は「エンゲージメント」にある

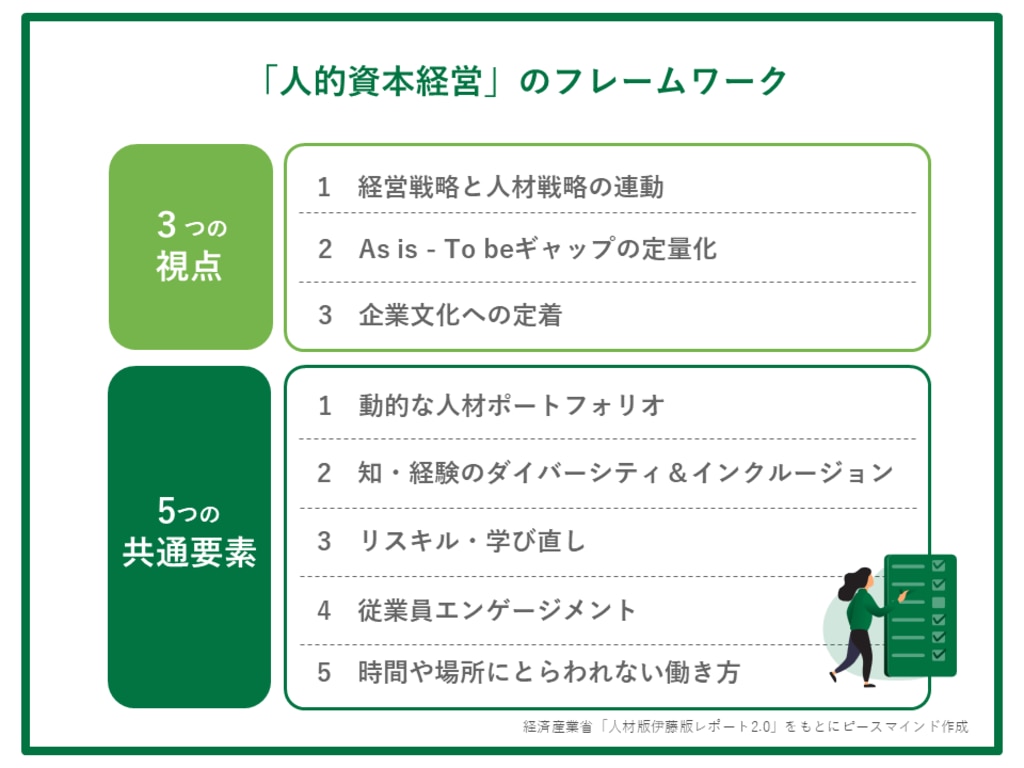

しかしながら、一口に「人的資本経営」と言ってもどこから着手すればよいのか、実践のイメージが膨らまない方も多いのではないのでしょうか。そこで手がかりとなるのが、「人材版伊藤レポート2.0」で示されている人的資本経営のフレームワークです。

このフレームワークでは、変革の方向性として「企業と個人が依存し合う関係から、自律した個と企業が互いに成長し、“選び、選ばれる関係”となることが重要」と解説されており、3つの視点・5つの共通要素が紹介されています。

企業と個人の間に“選び、選ばれる関係”を構築するためには、従業員一人ひとりが「いきいきと働くことができる環境」の整備が必要です。

「いきいきと働く」とは、自らの仕事への充実感や、企業のビジョンや価値観への共感、組織への愛着や貢献意欲を意味します。このような従業員のポジティブな感情を引き出し、一人ひとりの能力を最大限に発揮できる環境を整えることが人的資本経営の実現に不可欠です。

このような背景から、人的資本経営の実践において要素5に挙げられている「エンゲージメント向上」は欠かせない鍵となります。従業員が自らの仕事への充実感や達成感を感じ、企業のビジョンや価値観に共感し、組織への愛着や貢献意欲を持つことで、従業員自身の成長が企業の成長にもつながります。従業員が自発的に組織に貢献したいと感じるような前向きな感情を育むことこそが、人的資本経営を成功に導く核心であり、このエンゲージメントが成長と変革の原動力となるのです。

成功事例から読み解く人的資本経営の2つのポイント

「人材版伊藤レポート2.0 実践事例集」でも、エンゲージメント向上が多くの企業で人的資本経営のコアとして取り組まれていることが分かります。

しかし、当然のことながらエンゲージメントを高める要因は従業員一人ひとりで異なります。それぞれの内的な動機や価値観に基づくものであるため、ただ施策を実行するだけでは不十分です。ここでは、取り組みのポイントとその事例をあわせて解説します。

エンゲージメント向上施策に欠かせない経営層の関与

まずは、「組織としてどのようにエンゲージメントを高めていくのか」というビジョンを会社として明確に掲げ、その実現を目指して進めていくことが求められます。そのうえで、組織的な取り組みを推進する際に重要となるのが、経営層の積極的な関与です。エンゲージメント向上には、トップダウン型の発信だけでなく、全社的な仕組みとしての取り組みが不可欠です。ここでは、その具体的な実践例として2つの事例を紹介します。

東京海上ホールディングス株式会社<施策>・グループカルチャー総括(CCO)も務めるCEOが、国内外にいる社員に対するカルチャー浸透を牽引・あらゆる階層・社員間でのコミュニケーションを促進し、パーパス浸透のための対話の場を設置<効果>・国内外に4万人以上の社員がいる中で、様々な階層、社員間でのコミュニケーションが促進された<ポイント>・4万人以上の社員が在籍する中で階層横断的なコミュニケーションが活性化

ソニーグループ会社<施策>・経営陣の業績連動報酬にエンゲージメントスコアを連動させる取り組みを導入<効果>・「Purpose & Valueを知っている」「共感している」「日々の業務において指針となっている」の3項目すべての設問で「そう思う」と回答した社員が、前年度の約1.5倍に増加<ポイント>・経営陣の関与を仕組み化することで、成長戦略の一環として主体的に人事テーマに取り組める

これらの事例から分かるのは、経営による継続的なメッセージ発信や評価制度への反映が、理念浸透や業績向上といった効果を生み出しているという点です。

従来のように現場に指示を出し、その後は一任するといった「見守り型」のアプローチではなく、ビジョンを共有し、現場の声に耳を傾け、相互理解を深める対話を重視することが求められます。そのうえで、エンゲージメントを向上を実現するには、こうした対話を基盤とした協力体制を構築することが重要です。

実際に、企業目標やビジョンを共有することがエンゲージメント向上につながると、経営者・管理者層の75%以上が実感しているという調査もあります。(※)

経営陣の積極的な関与は、現場に安心感や信頼感をもたらし、従業員のエンゲージメントを高めるための基礎を築くうえで欠かせない要素といえるでしょう。

双方向的なやり取りの中でのエンゲージメント醸成

「経営層の関与」は組織的な取り組みを進めるうえで非常に重要なポイントの一つです。しかし、「従業員にとって本当に歓迎されている施策なのか?」「KPI達成のためだけに皆が努力しているのではないか?」といった懸念が生じることもあります。こうした疑念を払拭し、施策を形骸化させず意味のあるものにするためには、経営層や所管部門からの一方的な発信だけでなく、「双方向」のコミュニケーションが欠かせません。

当社に寄せられるご相談の中でも、「施策が形骸化している」「基礎的な研修はやってきたが現場で活かされない」といった課題は少なくありません。ここでは、当社が支援した製造業企業の事例をもとに、双方向的な取り組みを実現するためのポイントを紹介します。

製造業 従業員規模1,000名の場合<ご相談の背景>

<施策の検討>

エンゲージメントを高めるための職場づくりにおいて、これまで現場の従業員は、ともすると「言われたことだけをやる」という受け身の姿勢が一般的でした。しかし、人的資本経営の実践においては、単に指示に従うだけでなく、自らの仕事に意味を見出し、周囲と協力し合いながら、モチベーションを高めて主体的に取り組むことが、エンゲージメントの向上に直結します。

こうした姿勢を促すには、従業員一人ひとりに強要するのではなく、前向きな感情をいかに喚起するかが鍵です。先に紹介した事例でも示されているように、周囲との主体的・積極的なコミュニケーションが欠かせません。

ここで求められるのは、単に業務内容や成果を話し合うことではく、上司が従業員の心理的な状態や仕事へのモチベーションを深く理解し、主体的な取り組みを支援する姿勢です。このような関わりによって、従業員は自分の役割や業務の意義を再認識し、組織への共感や貢献意識を高めることでより高いパフォーマンスを発揮できるようになります。

まとめ

これまで、人的資本経営の実践例としてエンゲージメント向上施策をいくつかご紹介してきましたが、いざ自社に当てはめると「何から着手するべきか」「どう進めるべきか」と迷われる方も少なくないでしょう。そのため、理想は大きく掲げつつも、まずはスモールステップから着実に取り組むことが重要です。

まずは自社の現状を整理し、従業員一人ひとりの仕事に対する意識や満足度を把握する必要があります。このプロセスを経て、課題の所在や改善の余地を明確にすることが、次のステップの基盤となります。現場の声に耳を傾け、対話を重ねながら、企業としてどのように向き合うべきかを検討することが欠かせません。

さらに、組織のハブとなる管理職と従業員が主体的に対話を深めることも不可欠です。企業と従業員がともに成長するためには、上司が率先してエンゲージメントを高めるための関係づくりを行うことが求められます。

このように、人的資本経営の実践としてエンゲージメント向上を目指すには、「全体」と「個別」の両面からアプローチし、企業全体の方向性と個々のニーズを調和させることが重要です。

まずは現状把握と対話の場づくりから始め、従業員一人ひとりが自分の仕事に意義や価値を実感できる環境を整えるために、本記事の視点をぜひお役立てください。

参考資料

経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会報告書~ 人材版伊藤レポート2.0~」