【臨床心理士監修】ハラスメント加害者の特徴と対処 -ハラッサーコーチングをご存じですか?-

令和2年6月2日に労働施策総合推進法(以下、パワハラ防止法)が改正され、

令和4年4月からは中小企業の事業主にも「パワーハラスメント防止措置」が義務化される中で、ハラスメント対策への関心はより一層高まっています。

今回は、ハラスメント対策の中でも難しいといわれている、ハラスメント行為者へのアプローチについてお伝えします。

さらに、実際にハラスメント行為者へのコーチング(ハラッサーコーチング)を担当する臨床心理士・公認心理師の岩﨑さんが対応した事例をもとにハラッサーへの対応のポイントにも触れていますので、是非参考にしてください。

➢【無料】ハラッサーコーチングサービス紹介資料をダウンロードする

目次[非表示]

ハラスメント行為者の特徴と効果的なアプローチ

ハラスメント行為者に対する適切なアプローチを考えるためには、まず彼らの行動の背景や特徴を正確に理解することが重要です。本章では、ハラスメント行為者の特徴を分析し、効果的な対処法について探ります。

ハラスメント行為者の特徴

ハラスメント事案同様、ハラスメント行為者についても、様々なケースがあります。以下に代表的な例を挙げてみました。

・行為者がハイパフォーマーであり、部下にも同様の働きぶりを求めるあまり「過大な要求」をしてしまった。

・世代間や文化間のギャップを背景に、指導を超えた不適切な言動をしてしまった。

・部下に対して執拗に感情的な𠮟責を繰り返ししてしまった。

このように、ハラスメント行為者と言っても、個々が抱える課題は様々です。課題や行為者の特徴に応じて、必要な対処法は異なりますが、多くのハラスメント行為者に共通していることは、「自分自身の常識を相手にも押し付け、相手の立場を考慮していない」点だと言えます。

処分だけでは不十分?ハラッサーに効果的なアプローチ

ハラッサーコーチングで効果的な対応を

ハラスメント行為者への対応として、処分や指導だけでは十分ではない場合があります。適切な話し合いやフォローが不足すると、行為者の仕事に対するモチベーションが下がり、再発防止が難しくなったり、最悪の場合は離職に繋がることもあります。そこで注目されるのが「ハラッサーコーチング」です。

ハラッサーコーチングは、行為者の行動変容を促し、再発を防ぐことを目的としています。単なる指摘や処分にとどまらず、行為者自身が問題を理解し、改善に向けた行動を取れるようサポートするアプローチです。

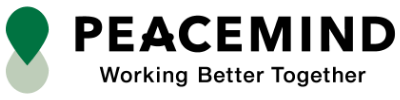

また、ハラスメントの背景には、価値観や考え方の違いが潜んでいることが多く、行為者が自分の言動をハラスメントと認識していない場合もあります。このギャップを埋めるためには、対話を通じて双方の認識をすり合わせ、納得感を得ることが重要です。

企業として、被害者だけでなく行為者にも適切なフォローを行い、根本的な課題解決を目指しましょう。

|

ハラッサーコーチングとは?導入のメリット

ハラッサーコーチングとは、ハラスメント行為者に対するコーチングのことです。一般的には再発防止を目的に事象の振り返り、改善点の検討・実践を行うことが目的とされます。また、企業からは、教育指導や行動改善プログラムの一環として依頼されることが多くあります。

ハラスメント事案が発生した際、ハラスメント行為者への処分後も、「行動変容の不徹底や被害者との関係悪化」、「モチベーション低下」、「再発防止策の不十分さ」といったような行為者側の対応に苦慮する担当者の声が多く寄せられます。これらのような課題解決のためにハラッサーコーチングをご活用いただけます。

ピースマインドのハラッサーコーチングの流れと効果

ピースマインドのハラッサーコーチングでは、ハラスメント行為者が前向きにコーチングを受けていただけるよう、組織からの動機づけを重視しています。

----------------------------------------------------------------------

- 課題解決プランの作成

行為者の基本情報や問題点、影響範囲をヒアリングし、コーチングの進め方や目標を含む課題解決プランを策定します。 - プランの実行支援

組織によるサポートの下、行為者に対するコーチングを開始します。 - ハラッサーコーチングの実施

心理専門家がメンタルケアと行動科学の視点から行動変容を支援します。 - 進捗・成果の報告

本人の同意のもと、紹介者に進捗や目標達成度を共有します。コーチングをより効果的に進めることができます。

----------------------------------------------------------------------

このような流れをとることによって、ハラッサーコーチングは、企業と社員双方にとってリスク軽減と成長を促します。また、問題行動の再発防止、リスクの低減(企業、職場、本人) 、 離職率の低下、貴重な人材損失リスクの軽減、行動変容によるハラッサー自身のキャリア・信頼感の向上などといった効果も期待できます。

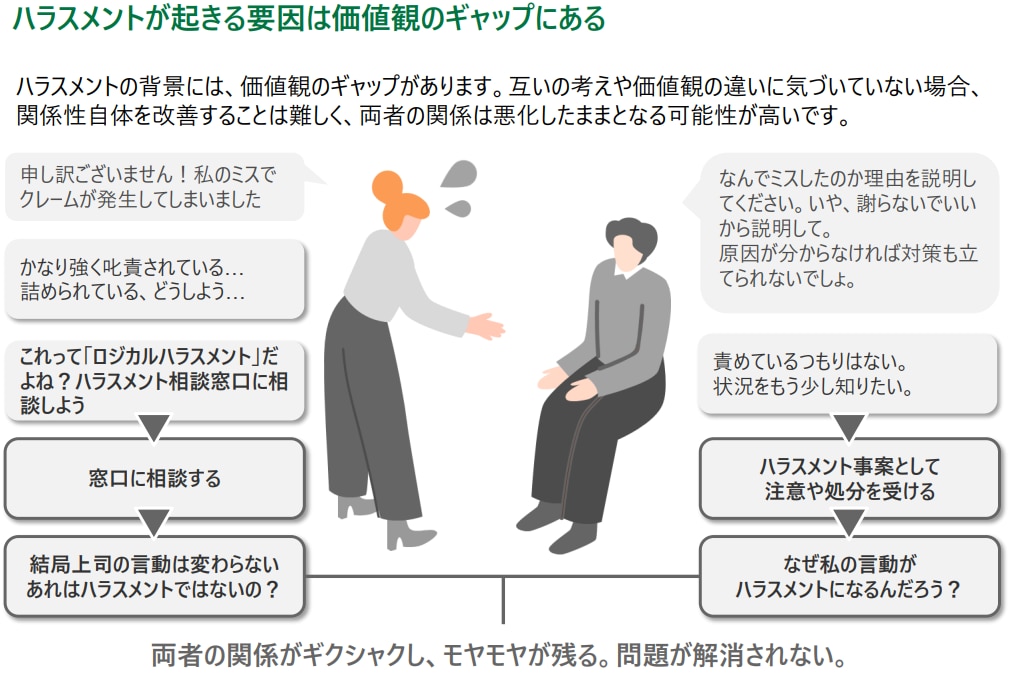

Aさんの事例(そのほかの事例は資料でご覧いただけます)

退職した部下からAさんに関するハラスメントのレポートが上がったことが、実施のきっかけとなりました。社内調査でハラスメントの事実は発覚しなかったものの、会社が設定する行動改善プログラムの一環として、Aさんへのハラッサーコーチングをご依頼頂きました。

【コーチング実施前】 Aさんの上司と人事管理職面談を実施し、下記を確認しました。

【結果】 |

ハラッサーコーチングをより効果的に実施するポイント

ハラッサーコーチングが効果を上げた背景には、以下のようなポイントが挙げられるかと思います。

✓ Aさんの上司による目標設定、動機づけ、直面化が明確だったこと ✓ 上司とAさん本人のラポール形成がなされていたこと ✓ Aさん本人のモチベーションや問題意識が高くセッション外でも積極的に課題に取り組んだこと ✓ 企業文化と本人の性格傾向、文化などの視点から、担当コンサルタントが葛藤や課題感を丁寧に整理したこと ✓ Aさんの上司、Aさん本人、担当コンサルタントタント全員が同じ目標に向かって取り組んだこと |

人事や管理職がハラッサーへアプローチする際のポイント

ハラッサーに対して、ハラスメントの事実を直面化させることは、非常に大変なことです。その時にどのようなことを心がけたほうが良いでしょうか。

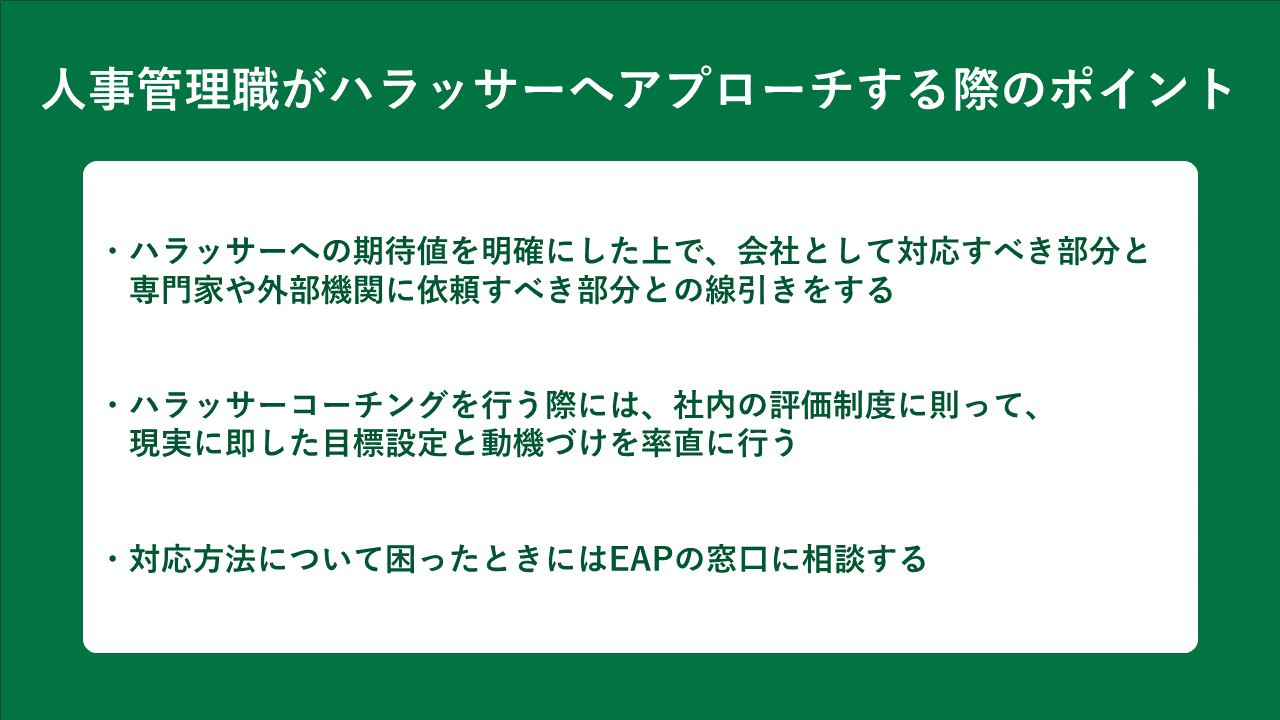

人事担当者が心がけること

ハラッサーへの期待値やゴール(目標)設定を明確にした上で、会社として対応すべき部分と、専門家や外部機関に依頼すべき部分との線引きをすることが大切です。

また、ハラッサーが役職上位者の場合には対応が難しいといったケースもあると思いますので、そのような場合には、対応方法についてEAPの窓口などにご相談して頂くと良いと思います。

ハラッサーコーチングの実施の際に気を付けること

現実に即した目標設定と動機づけを率直に行うことがポイントです。

ピースマインド作成

ピースマインド作成

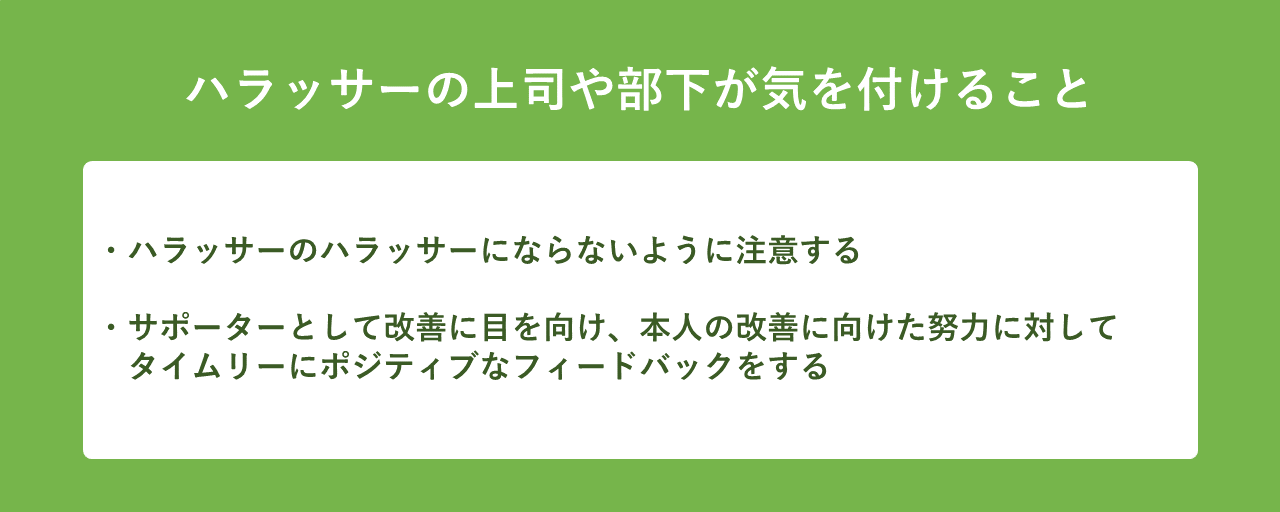

ハラッサーの上司や部下などが気を付けること

ハラッサーの周囲の人々がハラッサーと関わる際にもポイントがあります。

それは、「ハラッサーのサポーターになる」ことです。

ハラッサーの上司や部下など,周囲がハラッサーに関わる際には、ハラッサーのハラッサーにならないように注意しましょう。ハラスメントの事実を責めるのではなく、本人のサポーターとして改善に目を向け、本人の改善に向けた努力に対してタイムリーにポジティブなフィードバックをしましょう。

そのような反応が、本人の改善活動へのモチベーションを継続させ、行動改善を促すことに繋がります。

ピースマインド作成

ピースマインド作成

まとめ

ハラスメント対応は、個人の行動変容を促すだけでなく、職場全体の環境改善やリスク管理の観点でも重要です。特に、ハラスメント行為者への適切なアプローチは、再発防止と職場の信頼回復に繋がります。

ピースマインドのハラッサーコーチングは、行為者へのサポートだけでなく、組織全体の健全性向上を目指した包括的なアプローチが特長です。

ハラスメントがもたらす影響を最小限に抑え、職場環境の向上を図るためには、継続的な教育と支援体制の整備が欠かせません。企業が積極的に支援策を講じることで、社員の信頼と安心感を育む職場づくりが可能となります。

ハラスメントの再発予防策をご検討の方へ

ピースマインドではサービス開始から20年以上、はたらく人の「はたらくをよくする®」ために、心理学や行動科学の視点から職場のパフォーマンス向上などに対し、解決策を提供してきました。

人事担当の方や従業員が抱える問題を、経験豊富で専門知識を持った専門家に相談し、その専門家の指示・アドバイスのもと、組織的に解決することをサポートしています。

ハラスメント対策の各ステップを専門家チームが伴走して支援します。

ハラスメント対策の「準備」として、企業内での周知・社内の実態把握、「施策」として研修の実施・相談窓口の設置、「対処」としてハラッサーへの行動変容促進コーチングやハラスメント被害者へのケアのサポートを致します。

ハラスメント対策に課題をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。