高ストレス者向け医師面接指導とは?-産業医によるストレスチェック後の医師面接指導の流れとポイントを解説-

労働安全衛生法(※1)の改正によるストレスチェック実施義務化に伴いストレスチェックを実施しているものの「面接指導の申出率が低い」「医師面接指導で産業医が何をしているのか分からない」という人事の方のお悩みの声が少なくありません。

本記事ではストレスチェック後の面接指導をより効果的に実施する方法についてお伝えします。

目次[非表示]

ストレスチェック後の産業医による面接指導

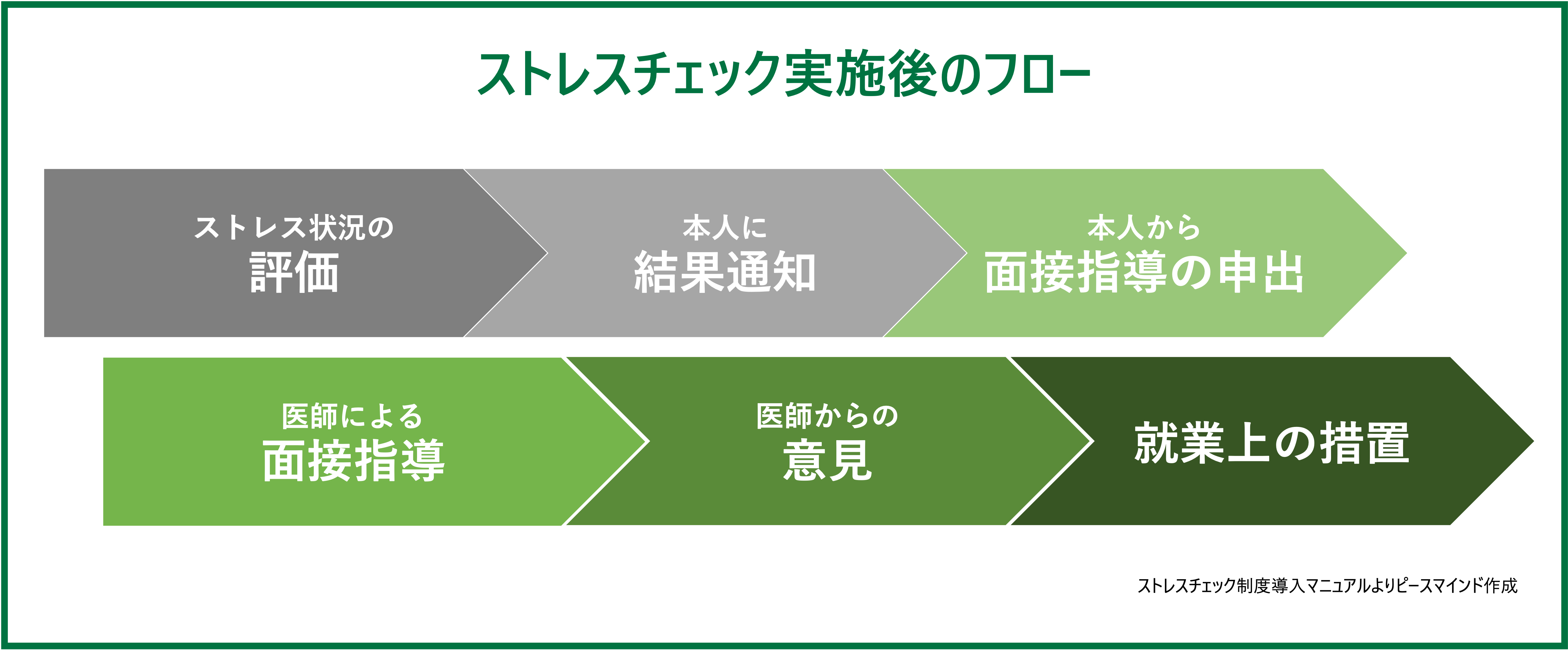

ストレスチェックにて高ストレス者と判定された従業員は医師による面接指導の対象となります。

医師による面接指導はストレスによる身体的疾患やメンタルヘルス不調を防ぐことを目的としています。そのため、従業員が面接指導を受けない場合、ストレスを軽減する手立てがとられず、従業員の心身の状態が悪化する危険性があります。

労働安全衛生法(※1)では、従業員から面接指導の申出があった場合、企業は遅滞なく(概ね1か月以内)、面接指導を受けさせることが義務づけられています。

面接指導は、基本的に就業時間内で設定することが望ましいとされています。また、従業員が面接指導を受けやすいように、周囲の目を気にすることのない環境を整えるなどの配慮が必要です。

ただし、従業員が面接指導を受けるためには従業員自ら企業に申出を行う必要があります。

このような状況で、従業員は「自身が高ストレス者であることが会社に知られることで自身の評価に悪影響を及ぼすのではないか」という不安などを抱え、面接指導の申出にハードルを感じることも少なくありません。

医師面接指導申出率が5%未満の企業が76.8%を占めています(※2)。

そのため、評価に悪影響がないことや情報の管理方法、面接指導の実施方法などをストレスチェックを実施する前に、衛生委員会などで産業医と共に調査審議を行い、あらかじめ社内規定として定めることが重要です。

➤ストレスチェック実施における産業医との連携についてはこちらをご参照ください。

面接指導では何をするのか

医師からの面接指導では、まず事前に情報収集を行います。

集める情報は、以下の項目になります。

①対象者となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等

②ストレスチェックの結果

③ストレスチェックを実施する直前1か月間の、労働時間、労働日数、業務内容等

④定期健康診断やその他の健康診断の結果

⑤ストレスチェックの実施時期が繁忙期か閑散期であったのか

⑥職場巡視における職場環境の状況に関する情報

ストレスチェックの結果などは個人情報であるため、医師に提出する際には従業員から提出させることが良いとされていますので、注意しましょう。

(ストレスチェック制度実施マニュアル※1)

そして、これらの情報を持ったうえで、医師からの面接指導を行います。面接指導の際は、ストレスチェックで測定される「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」という要素に加えて、

|・勤務状況(業務上のストレス)

|・心理的ストレス反応(抑うつ症状など)

|・その他心身の状況(過去の健診結果や現在の生活状況など)

について聞き取りが行われます。

ストレスチェックの結果などの事前情報と面接での聞き取り結果を医学的に評価し、ストレスが業務とどの程度関連しているか、関連している場合は業務負荷がどの程度かを評価します。

つまり、従業員からの聞き取りや事前の情報をもとに総合的に評価するため、職場を理解している産業医が面接指導を行うことで、従業員の状態を的確に査定することが可能です。

医師は評価の結果に基づき、セルフケアに関する助言や専門医療機関への受診勧奨を行います。また、企業に対しては面接指導の結果に基づいて就業上の措置に関する意見書を提出します。この際も、職場を熟知する産業医が行うことによって、職場や従業員に合う的確な就業上の措置に関する意見書を提出することが可能となります。

例

職場内環境がストレス要因となっている場合には、対象者のストレスの要因となる因子を特定します。新しい職場に異動した後に高ストレスと判定された場合には、職務に慣れていないこと、時間配分が上手くいかないことなどから時間外労働や休日労働が増加していること、通勤時間が長くなったことなどが相俟って高ストレスとなっている場合が考えられるため、一定期間、時間外労働や休日労働を制限することで高ストレス状況の改善を試みます。上司や同僚との人間関係やコミュニケーションの問題が発生しており、職務不適応に起因する高ストレス判定であると推察される場合には、人事担当者と産業医の連携で改善を図ることになります。

面接指導結果の記録は、5年間保存しなければなりません。また、定められた内容が含まれている必要があります。

➤詳細については、産業保健体制まるわかりBOOKでまとめていますのでぜひご覧ください。

定められた内容が記載されていれば、面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することが可能です。

そのため、報告書の様式を定めておくことが良いでしょう。

➤厚生労働省が提供する様式はこちらをご参照ください。

医師面接指導に期待できること

ストレスチェック後に産業医からの面接指導を受けることには、どのようなことが期待できるのでしょうか。本章では、産業医による面接指導を行うべき理由を詳しく解説します。

主なものとしては以下の3つが挙げられます。

従業員の状態を詳しく評価することができる

1点目は、従業員の状態を詳しく評価することができるというものです。

ストレスチェックは従業員本人が回答するため、本人が自覚している範囲のストレスしか反映されないという限界があります。

面接指導を行うことで、従業員本人の主観的な評価だけでなく、職場や業務について正確な理解がある産業医による客観的な評価を行うことができ、従業員がどのような状態にあるのかということをより詳しく知ることが出来ます。

つまり、産業医による面接指導を行うことで、より多面的な評価を行うことが可能になり、実際の悩みやお困りごとに即した改善策を検討・提案することが出来ます。

従業員のセルフケアスキル向上が期待できる

2点目は、従業員のセルフケアスキル向上が期待できることです。

産業医面談では従業員本人の状態評価だけでなく、今後のメンタルヘルス不調を予防する為に助言や指導も行われます。その中の1つには、従業員のセルフケアのスキルを高めるものもあります。

従業員に合ったセルフケアスキルを高める助言・指導が行われることで従業員自らがメンタルヘルス不調を予防し、休職や離職を未然に防ぐことが期待されます。

業務・職場環境の観点から検討することができる

3点目は、業務・職場環境の観点から検討することができることです。

高ストレス者の選定基準として「仕事のストレス要因」および「周囲のサポート」の点数が一定以上であることを盛り込むことが推奨されています。

したがって、高ストレス者と判定された従業員は業務や職場環境に対して何らかのストレスの要因を抱えていることになります。

職場内にストレス要因が存在する場合には、産業医との医師面接指導を行うことで職場での業務上の配慮の必要性を検討できるほか、業務外にストレス要因がある場合でも、職場や職務への影響を大きくしないよう職場内で実施可能な配慮を検討することが出来ます。

産業医と面談を行うことで、具体的にどのような点にストレスを感じているのかを確認することが出来ます。面談の結果、職場環境自体の改善が必要だと考えられる場合には、産業医と人事が連携して対策を講じることができます。

職場や業務についての理解がある産業医と面談を行うことで、意見書を通じて業務面や職場環境の改善(ラインケアの向上など)を促すことも可能です。

まとめ

ストレスチェック実施後の面接指導は、高ストレス者として選定された従業員本人だけでなく、職場環境全体にも良い効果をもたらすことが期待されます。

面接指導の機会を作るためには、面接指導を受けるように働きかけることも必要ですが、より良いストレスチェック体制に参画してくれる産業医の存在が欠かせません。

ストレスチェックを配って終わりにしないためにも、メンタルヘルスの対応を行える産業医を選任するところから始めてみてはいかがでしょうか。

ピースマインドの産業保健支援サービス

ピースマインドでは、産業医とEAP(従業員支援プログラム)の連携によってメンタルヘルス対策の強化や産業保健活動の効率化の実現などをサポートする様々なサービスを提供しております。

「メンタルヘルス不調者や休職・復職者に対する支援を拡充したいが、現状の産業保健体制では対応する余力がない」「復職判断の際に主治医の診断書による判断に偏りがちで、就業の可否判断や評価が見落とされ、休復職を繰り返すケースが後を絶たない」といった課題はないでしょうか。

当社の提供するサービスでは、限られたリソースでは対応が難しかった課題に対して、メンタルヘルスに精通した経験豊富な産業医と、企業の人事や産業医との豊富な連携実績がある心理専門職であるEAPコンサルタントがチームとなってご支援いたします。

メンタルヘルスや健康経営への関心は高まっていても、産業医の選任から課題への対応までを自社のみで行うことは難しいと思われます。当社の専門職ネットワークから経験のある産業医と、数多くの実績を持つ当社のEAPコンサルタントが、職場の状況や課題に合わせた最適な産業医の選任から、ソリューション提供までをワンストップでご支援いたします。ピースマインドの産業医業務受託サービスを活用して、働く人と職場の「はたらくをよく」してみませんか。

参考文献

※1:労働安全衛生法

※2:ストレスチェック制度の効果的な実施と活用に向けて

※3:労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル