健康経営を実現するには産業医との連携が鍵! 具体的な方法について解説!

健康経営優良法人2025の認定基準が発表され、8月19日より申請が開始されました。

少子高齢化による労働者の高齢化やそれに伴う医療費の増加、また人手不足による生産性向上の必要性などを背景として、健康経営への注目度が高まっています。健康経営に取り組むことで、健康問題の減少だけでなく、従業員のエンゲージメントの向上を通した生産性の向上や離職率の低下などが期待されます。

本記事では、産業医とともに健康経営を推進する方法や、健康経営の中で産業医に取り組んでもらえる業務についてお伝えします。

目次[非表示]

健康経営優良法人制度、認定基準の概要

健康経営優良法人2025の認定基準が発表されました。

2025年度の健康経営優良法人認定制度についての詳しい情報は以下の記事をご覧ください。

健康経営における産業医の役割

健康経営の実現に向けて、多種多様な観点での取り組みが必要です。しかし、人事だけで取り組むのは難しいため、産業医と連携して進める必要があります。

健康経営の取り組みの全体像

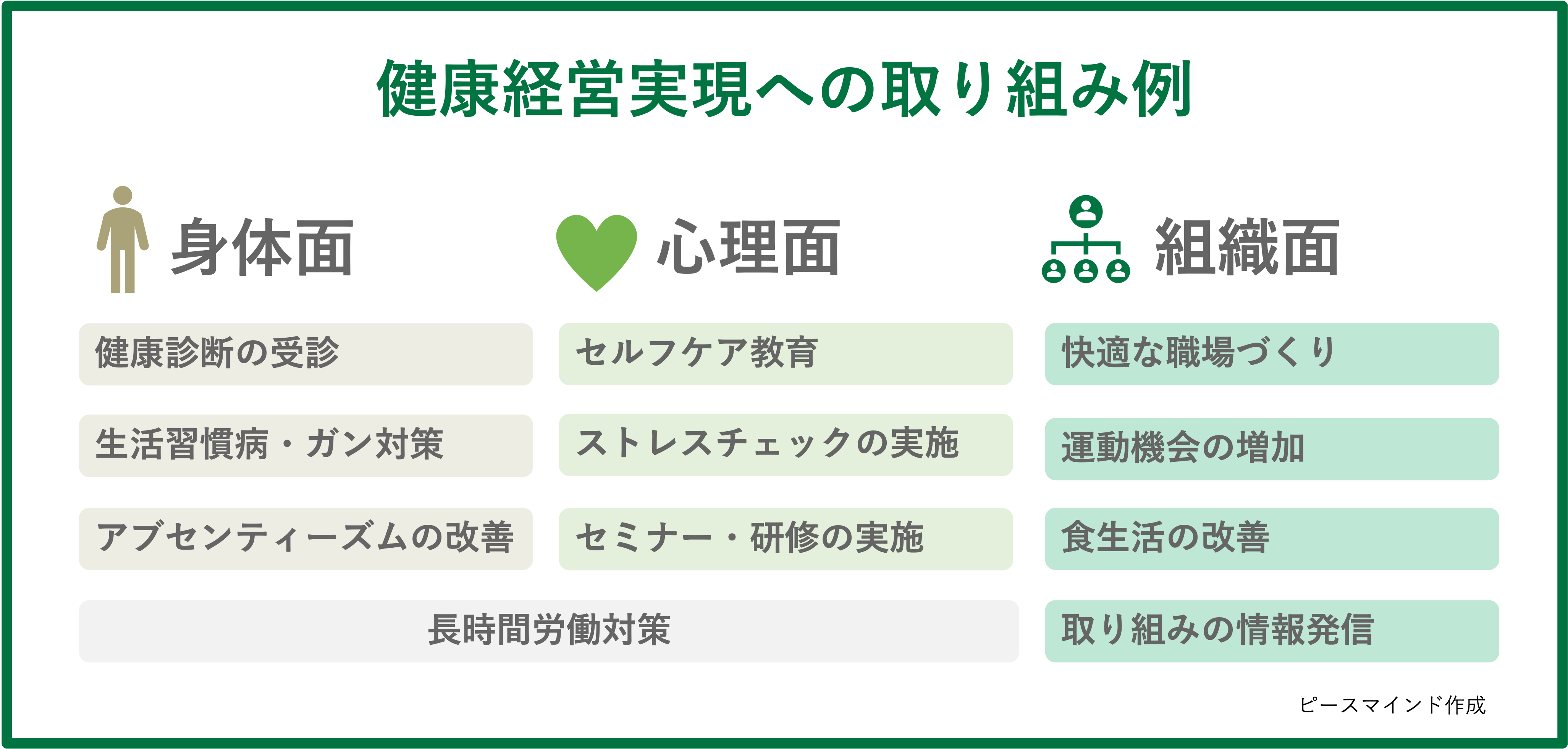

健康経営の実現に向けた取り組みにはどのようなものが含まれるのでしょうか。

以下は健康経営を実現する為の取り組みの一例です。

健康経営の取り組みは従業員の身体的健康、精神的健康(メンタルヘルス)、組織の活性化といったそれぞれの目的に応じて3つに分類することができます。

身体面では、健康診断の受診や受診の勧奨、生活習慣病やガンへの罹患を減らすための情報発信、アブセンティーズム(※)の改善に向けた健康の保持・増進に関する取り組みなどが例として挙げられます。身体面への取り組みを行うことで、従業員の身体的コンディションが整えられ、病気による欠勤が減り、従業員がいきいきと業務に従事することが期待されます。

※アブセンティーズムとは、健康問題による仕事の欠勤(病欠)を指します。

心理面では、ストレスに対するセルフケアに関する情報提供、ストレスチェックの実施によるストレス状況の把握、その他様々な心理的問題に対応するためのセミナーや研修の実施などの取り組みがあります。心理面への取り組みを行うことで、従業員のレジリエンスが高まるほか、従業員が前向きに業務に取り組めるようになり生産性が向上することなどが期待されます。

組織面では、コミュニケーション方法の変更などで従業員全員が快適だと感じられる職場を作る、企業内で運動する機会を設ける、社食で提供される食事をより健康なものにする、車内で行っている取り組みを地域向けに発信するなどの取り組みがあります。組織の活性化に向けた取り組みを行うことで、従業員の心身の健康の土台を作り、また健康経営に対する取り組みに全社を巻き込むことが期待されます。

身体面、心理面、組織面いずれにおいても、産業医の視点での取り組みが必要な部分があります。産業医に取り組んでもらうポイントを以下の章では説明します。

産業医による取り組みが必要な業務

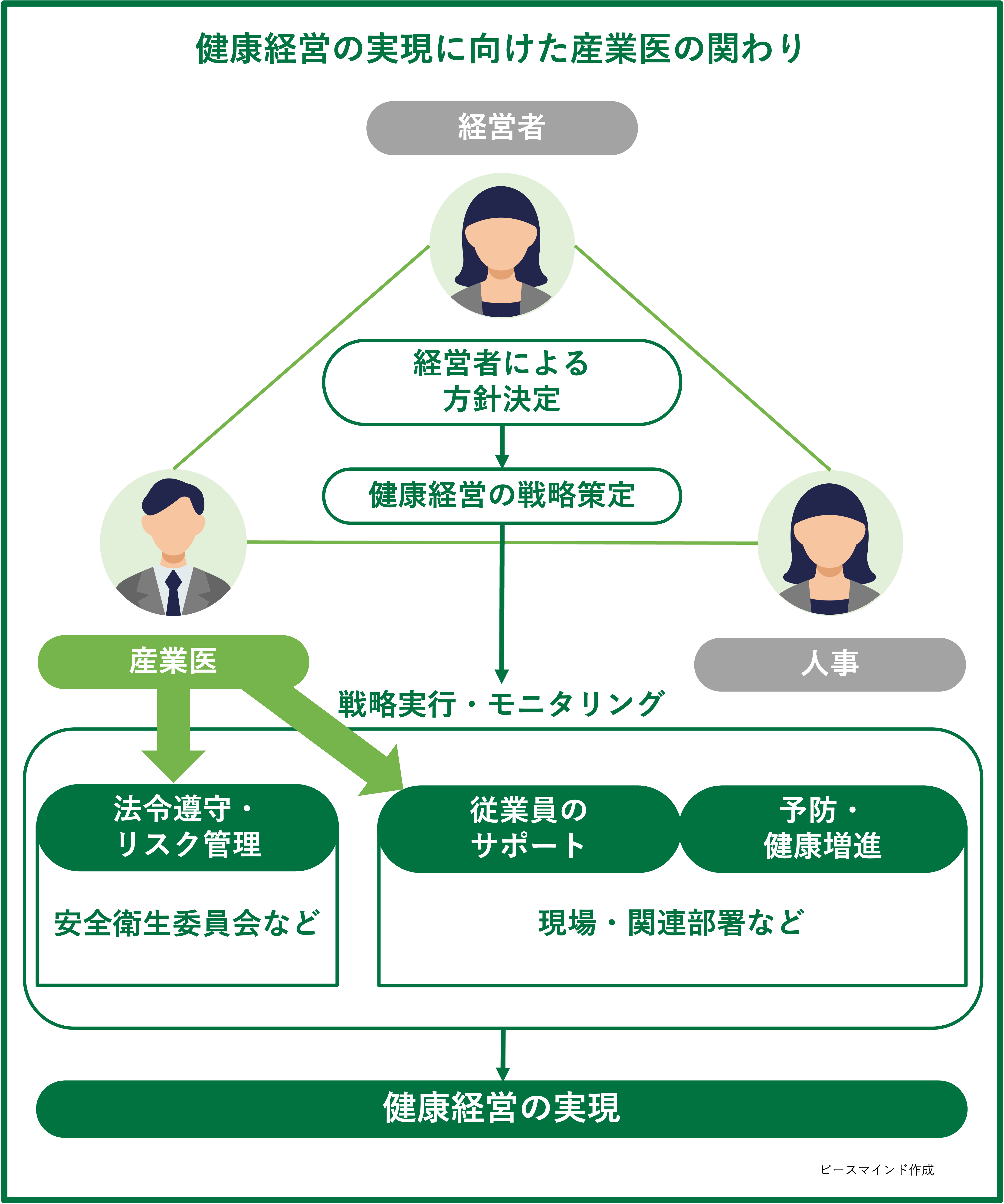

健康経営の実現は、経営者による方針決定から始まります。方針が決定されたら、方針に沿って健康経営を実現するための戦略を策定します。その際に、企業風土や業界についての知見を持っている産業医に、現在の企業の状況を踏まえて健康経営を達成する戦略に関して意見をもらうことが効果的です。産業医による意見を踏まえて戦略を立てることで、より具体的な行動を含む計画を立てることができ、スムーズに計画を実行することができます。

策定した戦略を実行する段階でも産業医による関わりが求められます。法令遵守や労働安全衛生上のリスク管理などの基本的な施策に加えて、戦略や計画の効果を評価し、効果に応じて戦略や計画を改善する役割を産業医は担っています。

また、健康診断の実施や受診の勧奨、生活習慣病・ガン対策などの身体的健康問題への対策は、医学的知識を持った産業医だからこそ対応できる部分なので、産業医からの助言を踏まえて共に実施すると良いでしょう。 疾病対策に加えて、健康増進に向けた取り組み、従業員個人に対する健康指導にも産業医に参画してもらうことで、身体的健康への対策をより強化することができます。

以上のように、産業医は健康経営の戦略策定から実行、予防、健康増進、リスク管理、そして従業員サポートに至るまで、包括的な役割を担います。次の章では、産業医が取り組む具体的な業務を紹介します。

健康経営の実現のために産業医が取り組む具体的な業務

健康経営の実現に向けて産業医は包括的な役割を担うことを紹介しましたが、具体的にはどのような業務に取り組んでもらうと良いのでしょうか。

①健康診断後の就業措置等の判断

1つ目は健康診断後の就業措置等の判断です。

労働安全衛生法(※1)では定期健康診断の実施が企業に義務づけられています。従業員の健康診断の結果をもとに、産業医は就業上の措置に関する意見を出します。また医療機関の受診が必要だと判断した場合には、医療機関への受診を勧奨することもあります。

健康診断の受診は身体的健康を築く一番の土台と言えます。医学的知見のある産業医に、健康診断に関する業務に携わってもらうことで、従業員の身体的健康に関する問題をクリアすることができるでしょう。

②ストレスチェックの実施と高ストレス者面談

2つ目はストレスチェックの実施と高ストレス者面談です。

労働安全衛生法(※1)でストレスチェックの実施が2015年より義務づけられています。ストレスチェックを実施することは、高ストレス者を把握し高ストレス者面談を行うだけでなく、集団分析を活用し職場環境を改善することにも役立ちます。

ストレスチェックはメンタルヘルスの健康診断とも言える重要な検査です。産業医と連携してストレスチェックを実施することで、ストレスチェックをより効果的に行うことができ、従業員のメンタルヘルスを健康に保つことができるでしょう。

※産業医によるストレスチェックの実施については以下の記事で解説しています。

※ストレスチェック後の高ストレス者面談については以下の記事で解説しています。

③長時間労働を行った従業員への対応

3つ目は長時間労働を行った従業員への対応です。

働き方改革関連法の施行により長時間労働への規制が強化され(※2)、また労働安全衛生法(※1)では一定時間以上の労働を行った従業員への医師面接指導が義務づけられています。

長時間労働を放置することで、心身の疾患や過労死に繋がる可能性があります。産業医は基準時間以上の労働を行った従業員に対して面接指導を行い、心身の問題が発生しないよう、事後措置について意見を出します。産業医に長時間労働対応を担ってもらうことで、従業員の心身の健康の維持だけでなく、職場環境の改善のきっかけになります。

※産業医による長時間労働対応については以下の記事で解説しています。

まとめ

企業として健康経営に取り組むことは、心身の健康という形で従業員個人に還元されるだけでなく、生産性の向上や業績の向上などの形で企業にもメリットをもたらします。

しかし自社のみで健康経営に取り組むことは、ノウハウやリソースの観点から難しいと考えられます。

「健康経営に取り組みたいが、現在の産業保健体制では難しい」という場合には、健康経営をサポートしてくれる産業医を選任するところから始めてみてはいかがでしょうか。

ピースマインドでは、健康経営の実現をサポートする産業医をご紹介することができるだけでなく、健康経営に取り組む体制作りや実行推進などのご相談も受け付けております。

「はたらくをよくする」会社として、健康経営優良法人を5年連続、ブライト500を4年連続取得しているピースマインドと、健康経営に取り組んでみませんか。

➤お役立ち資料ダウンロード「健康経営のカギは“産業医を巻き込む力”」

参考文献

※1:労働安全衛生法

※2:時間外労働の上限規制 わかりやすい解説