復職者への接し方のポイントは?

メンタルヘルス不調者が増えている昨今(※1)、従業員の休職や復職への適切な対応が、今まで以上に求められるようになりつつあります。

特に、メンタルヘルス不調が原因で休職をした従業員の復職に関しては、個々人に合わせた対応に苦慮されている人事・管理職ご担当者もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、復職者への適切なサポート方法、再休職防止のためのポイントについてご紹介します。

➤お役立ち資料ダウンロード「休復職支援まるわかりBOOK」

目次[非表示]

- 1.再休職が起こる原因とは

- 2.休復職者への接し方のポイントとは?

- 2.1.休復職に関する社内の役割分担

- 2.2.①専門家につなぐ

- 2.3.②情報共有して対策を講じる

- 3.タイプ別に休復職支援を考える

- 4.まとめ

- 4.1.参考資料

再休職が起こる原因とは

厚生労働省の報告によると、メンタルヘルス上の理由により過去1年間に連続1か月以上休業した労働者の割合は0.6% となっており、事業所規模が大きくなるほどその割合は高くなっています。(※2)。

再休職は、本人も職場も望んでいない結果と考えられます。再休職の原因と、それぞれの対策について確認してみましょう。

①主治医の診断書/意見書のみでの復職判定

主治医の診断書/意見書のみで復職を判定し、再休職となるケースです。

対策は大きく2つです。1つ目に、診断書/意見書の提出後、産業医との面談や、復職判定検討会を実施するとよいでしょう。2つ目に、診断書/意見書の提出後、模擬勤務や通勤練習を行い、記録をつけ職場と共有することが効果的です。

②再発予防トレーニングが不十分

メンタルヘルス不調を予防するためのトレーニングが十分でないため、再休職が必要になるケースです。対策としては、復職者本人にとってストレス要因が何かを認知行動療法などによって把握し、自身のストレス反応に気づけるようになることです。より適切な対処法を身につけることが、再発予防に効果的だと考えられます。

③復帰する職場環境の調整不足

復職者のストレス要因になっていた職場環境に復帰したことが原因となり、再休職となるケースです。対策として、復職前に復職後の業務内容・職場環境について確認作業を行うこと、ストレス要因となっていた職場環境の調整が可能かを検討すること、職場環境の調整があげられます。

次章では、休復職者の個別対応をスムーズに行うために、会社で誰がどのように対応すればよいかを確認します。

休復職者への接し方のポイントとは?

職場として、いつ・誰が・どのように休復職者に対応すればよいのか整理しておくことで、休復職者のサポートがスムーズに行えると考えられます。職場での役割分担と流れを確認し、振り返ってみましょう。

休復職に関する社内の役割分担

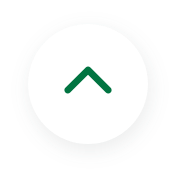

人事/労務担当者・保健師は、休復職に関する情報提供や事務手続きを行ったり、配置転換、異動などの社内調整及び手配、管理者への助言・休職者へのケアサポートを行います。

管理職は、人事/産業保健スタッフと協力し、休復職者を受け入れるための職場環境の整備や就業上のサポートを行います。

続いてメンタルヘルス不調の再発の恐れがある休復職者に対しての、企業としての対応の流れを確認します。

①専門家につなぐ

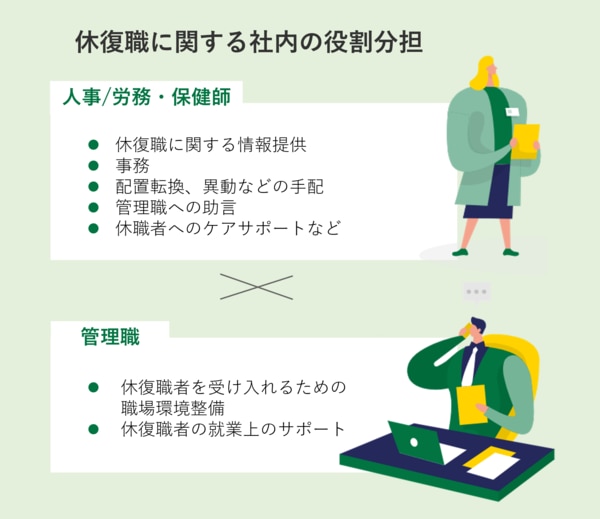

異変を察知したら、復職者に声を掛けてみましょう。本人が話すことを望まない場合には、心配していることを伝えて専門家に相談することを勧めるのも一つの手です。相談にのる場合には、自分が解決してあげようとするのではなく、相手の話を受け止めたうえで専門家につなげることを念頭に置きます。また、専門家の中でもカウンセラーは悩みを抱えた人の状況に耳を傾け、個々の状態に合わせた対応を行うことを専門とするため、病院に行くかどうか迷っている場合におすすめです。メンタルヘルス不調の症状を客観的に判断してもらうことで、受診への心理的ハードルが下がり、正確な情報を得られます。

②情報共有して対策を講じる

次に行うことは、管理職自身の上司に対して情報を共有することです。メンタルヘルス不調者から相談を受けた際に、誰にも言わないで欲しいと言われた場合には、まずは相談者の情報は匿名で、カウンセラーや上司に相談します。相談内容は、相談者の同意を得ずに第三者に話してはいけませんが、リスクがある場合は、主治医や産業医、上司や人事といった適切な人に共有した上で連携し、チームとして動き、支援することが企業としての対応を円滑に進めることにつながります。

職場での適切な役割分担を意識することで、休復職者サポートがスムーズに進むと考えられます。また、チームで情報を共有し動くことは、支援者である管理職のメンタルヘルス不調防止のためにも必要となるでしょう。

タイプ別に休復職支援を考える

各休復職者により、適切な支援の方法も様々です。休職者の代表的な3タイプを例に、支援方法を考えてみましょう。

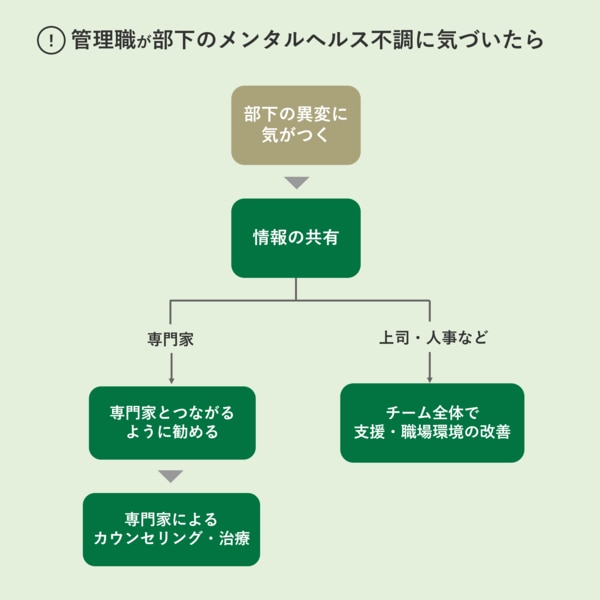

タイプ①「大丈夫です」と言っていたのにある日突然の欠勤...

<休職前>

休職前の様子は、仕事を抱え込みがちで残業が多いことや、集中力の減退などによって、作業スピードの遅れが目立つことが特徴です。また、判断力が問われる業務で、判断ができなくなるという傾向がみられるのもこのタイプに多くみられます。このタイプの方は、周りが異変に気づき声をかけても「大丈夫です」といってなかなか病院に行かず、結果として、症状が悪化して休職せざるを得なくなってしまうと考えられます。

<休職中>

休職開始から1~2か月は活力がなく殆ど何もしない状態が続き、人との関わりを忌避する傾向がみられますので、きちんと休職中も連絡がとれるように休職する前に定期連絡に関しての取り決めを行っておくとよいです。

<復職支援のポイント>

復職時は、基本スモールステップでの復職が望ましいです。リハビリ勤務、時短勤務等の利用が可能な場合は利用を推奨しましょう。復職後は定期的な面談の場を設け、本人の状態を確認しつつ、徐々に業務量を上げていくとよいです。併せて、主治医もしくは産業医の意見聴取も行うと効果的です。

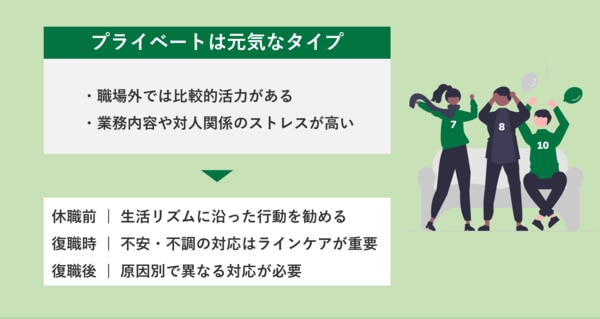

タイプ②職場では不調だがプライベートは元気な様子...

<休職前>

業務中はとてもつらそうにしているが、仕事以外の場では元気というタイプです。休職前の様子としては、業務内容や対人関係におけるストレスが高く、体調面の不調を訴えるケースもあります。業務以外のことや職場外では比較的活力のある元気な様子が特徴的です。

<休職中>

休職によってストレスの原因である職場から離れることで、早期に体調が回復し、好きなことができるようになりますが、休職はあくまでも療養中であるので生活リズムに沿った行動を勧めましょう。

<復職支援のポイント>

復職検討の際に、部署異動を希望する意志を伝えられる場合があります。復職日が近づく、または復職後に不安・不調が強く現れる傾向があるため、ラインケアが重要なポイントとなり、管理職は本人の様子を伺うことが求められます。復職後は、原因が「業務不適応」と「対人関係不適応」の場合で対応が異なります。業務不適応の場合、再度OJT体制を整え、習熟度を見極めながら業務を与えるといった調整をしましょう。対人関係不適応の場合は、復帰直後は課題となったメンバーとの関わりをできる限り少なくすることを検討することが必要です。

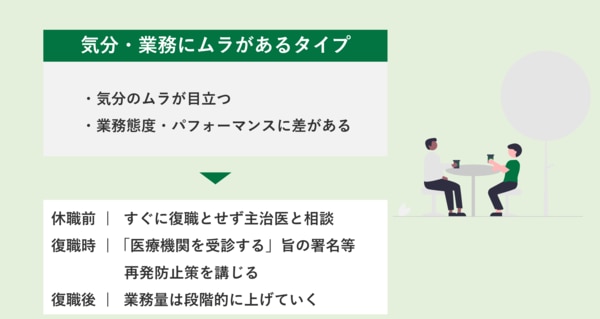

タイプ③気分と業務パフォーマンスに著しくムラがある...

<休職前>

上記の2つのタイプと比べると少ないですが、気分によって業務態度・パフォーマンスに差があるタイプの方が一定数います。気分が高揚している時には、周囲を巻き込む言動や新たな企画提案を好む傾向があり、その様子に周囲が違和感を覚える場合もあります。

<休職中>

気分の上下が激しいため、少し元気になると復職を希望する傾向があります。しかし、気分の変動が激しいタイプなので、復職希望時点の様子だけですぐに復職とはせずに主治医としっかり相談しましょう。また、「生活記録表」を付けて状態が安定しているかどうか確認し、サポートすることも重要です。

<復職支援のポイント>

復職時の工夫として、気分の高揚が顕著な場合、復職前に「気分が著しく高揚する傾向があった際、医療機関を受診する」旨の書面に署名してもらう等、再発防止策を講じるとよいです。

復職後、業務量は本人の様子をみながら段階的に上げていきましょう。主治医と連携の上、仕事の任せ方を検討することが妥当です。

まとめ

再休職は、職場の復帰支援策が不十分であったと本人やその周りの社員から思われかねないため、企業にとってもリスクになる可能性があります。

症状や必要な対応は、休復職者それぞれで異なりますので、社外サービスも活用しながら効果的な方法を検討する必要があります。

休復職者と他の社員の双方がはたらきやすい職場づくりのため、休復職者にどのように接するのか、職場として見直してみることをお勧めします。

ピースマインドでは、復職支援プログラムを展開しています。休職者の要因を取り除く支援や、復職者が本音で相談できる制度の展開をサポートいたします。

参考資料

※1 平成28年度総括・分担研究報告書「労災疾病臨床研究事業費補助金」

※2 https://www.mhlw.go.jp/content/000561013.pdf